建築・都市計画のアイデアコンペは、まちや市民を動かせるのか?

何にチャレンジするのか?

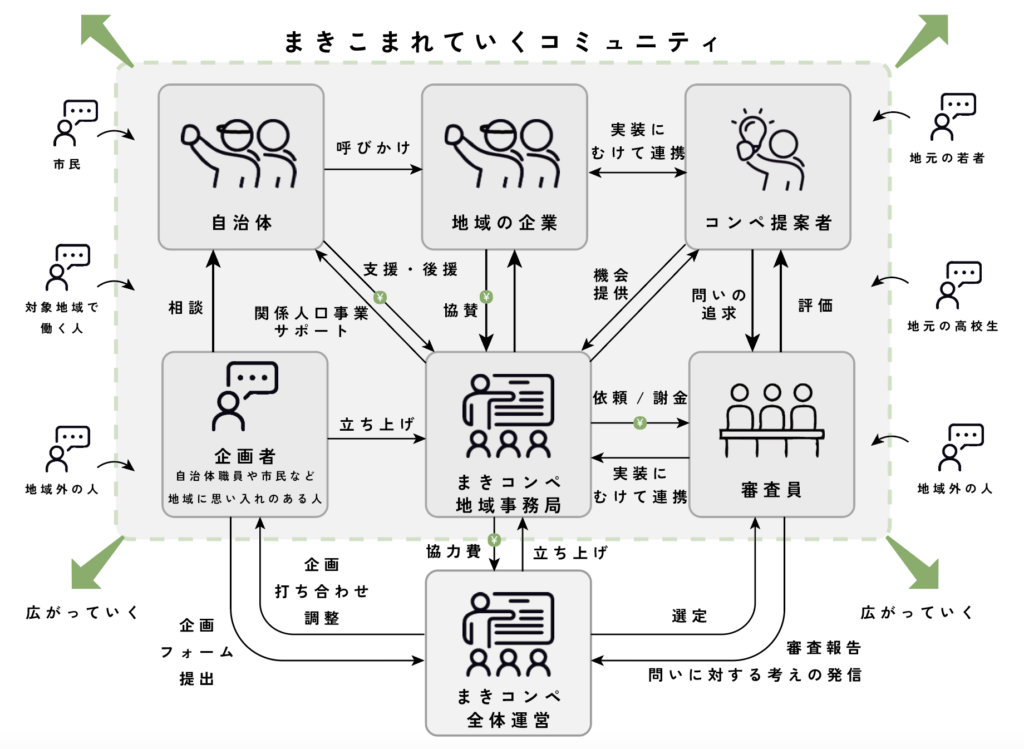

地域の課題や可能性を「問い」として立ち上げ、共感と行動をまき起こす『まきコンペ』を、誰もが参加したくなる仕組みとして多地域展開できるようプロトタイプ化に挑戦します。

なぜチャレンジするのか?

地域に関わるハードルを下げ、多様な立場の人が地域の未来を共に考えるきっかけをつくりたいからです。従来の関係人口政策とは異なる自発的な関与の形を提示したいと考えています。

どのようにチャレンジするのか?

QWSで企業・自治体・実践者と対話を重ねながら、問いの設計、広報の工夫、運営手法などを磨き、偶発的な出会いから新たな地域・テーマの展開を模索していきます。

正林泰誠

石井ひろみ

林瀅渼

林瀅渼

埼玉県生まれ、中国北京育ち。学部時代から日本の様々な地域と関わりを持つようになる。現在は、複数の地域との「通い」という移動方式を伴った関わり方を「マレビト論」として考え、マクロな視点で東アジアにおける土着的な建築のあり方の模索を試みている。

採択者からのコメント

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

「建築・都市計画のアイデアコンペは、まちや市民を動かせるのか?」という問いは、従来専門家の領域とされてきたコンペを、市民や地域に開かれた共創の場へと再定義する可能性を秘めています。

まちの変化が市民にとって「いつの間にか決まっていたこと」になるのではなく、「自分たちで一緒につくってきたこと」へと転換される。その過程で、地域の小さな違和感や声なき課題が問いとして掘り起こされ、多様な立場の人々の対話によって再構築されていく。 そうした問いをきっかけに動き出す一人の市民、一つの場所の変化が、やがて地域全体の主体性を高めるムーブメントへとつながります。

この問いは、単なる空間設計の提案を超えて、「地域における民主的な意思形成のあり方」や「まちを動かすプロセスそのもの」の再発明へと向かう、創造的で公共的な価値があると考えています。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

「問いの感性」は、私自身が全国各地の地域に身を置きながら、現場での小さな声に耳を傾けてきた経験の中で育まれました。

たとえば千葉県館山市では、消防団員から「この詰所、もっと活用できたら」という一言が、空間の可能性を問い直すきっかけとなりました。

三重県鳥羽市では、「駅周辺がもったいない」という旅館経営者の一声から、駅のあり方を問うコンペが始まりました。

これらの経験から学んだのは、「問い」は特別な誰かが立てるものではなく、地域の中にすでに息づいているということ。そして、その小さな問いに丁寧に向き合い、かたちにしていく過程こそが、人やまちを動かす力になるという実感です。

私の問いの感性は、問いは現場に宿るという確信と、それをすくい上げようとする実践を通じて磨かれてきました。だからこそ、今も現場の声に耳を澄ませ続けています。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!