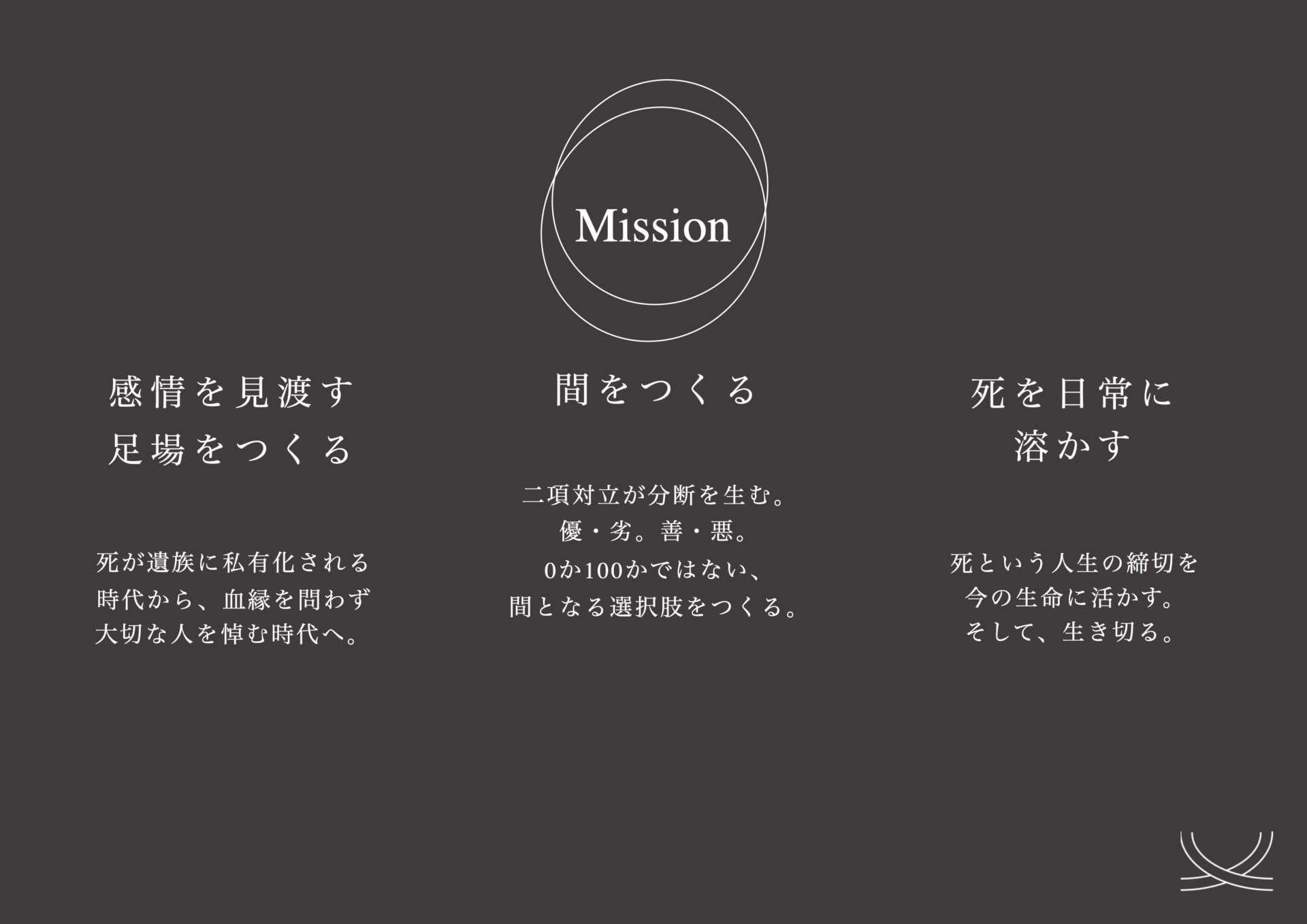

死は、人生に締め切り効果を生み出し、善く生きることに寄与するのではないか。

何にチャレンジするのか?

無常観を取り戻すこと

株式会社むじょう公式サイト:

https://www.mujo.page/

3日限りの追悼サイト「葬想式」:

https://www.sososhiki.jp/

Twitter:

https://twitter.com/mujo_official

Instagram:

https://www.instagram.com/mujo_official/

Tiktok:

https://www.tiktok.com/@mujo_official

なぜチャレンジするのか?

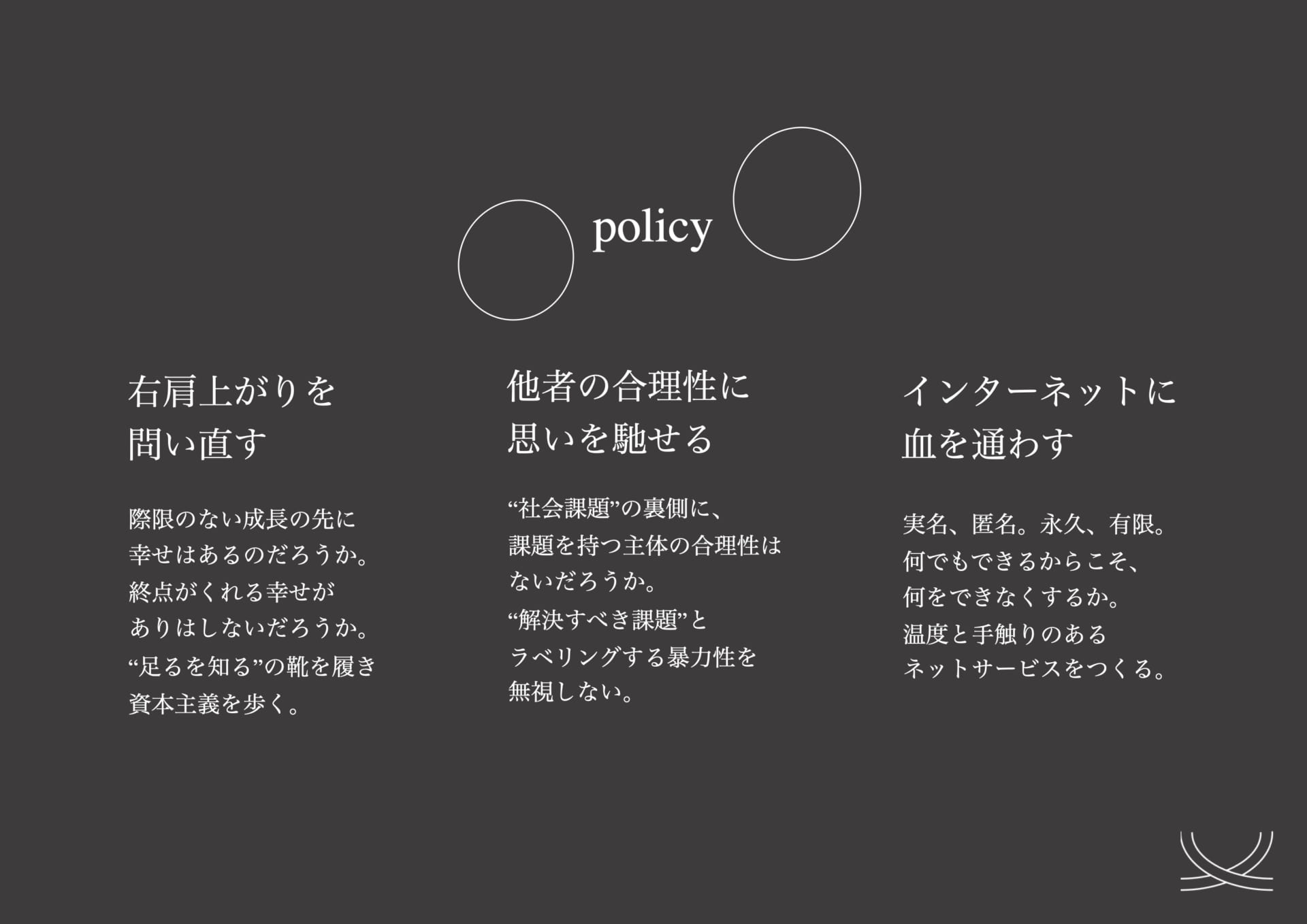

新しい価値を生もうという流れが加速する中で、淘汰されるもの・消えゆくもの・死にゆくものに対する眼差しが失われている。

見たくないものを隠すことに成功した現代において、「いつか必ず終わりがくる」ことを忘れ、その終わりがくれる「今(生)の尊さ」に気付きづらくなっている。

きちんと終わり側に目を向け、軟着陸を試み、そして次の離陸(もしくはこれからの生命)へつなぐという変化に対する優しい眼差し(=無常観)を取り戻す必要があるという仮説を持つ。

どのようにチャレンジするのか?

「個人の死」にフォーカスをあて3日限りの追悼サイト作成サービス「葬想式」を多くの人に届く形へとアップデートする。

5月:サービスそのものの価値を問い直す

6月:課題点を見つけ、次なる仮説を見つける

7月:仮説の検証を始める

プロジェクトメンバー

前田陽汰

佐々木雅斗

中澤希公

杉村元

杉村元

義務教育時代に感じた教育への違和感から島根館隠岐島へ流学。その後、デンマークへの教育視察やインドネシアへの年間留学を行う。インドネシアで親しかったホームレスの死に直面する。帰国後前田に誘われ株式会社むじょうの共同創業者となる。

応援コメント

私も、”死”は常に”生”の中に含まれていると考えています。

ただ、社会は死をタブー視しがちで公にはしません。

(というか、できないのでしょうね)

人は必ず人生を綴じ、死を迎えるのに・・・です。

日本然り、韓国やスイスのように、

危機感の薄い安全な国では自殺率が高いと聞きます。

反対に、常に死と隣り合わせに生きる、

無法地帯ファベーラのあるブラジルなどは自殺率が低いと聞きます。

命の危機が外からやってくる場所では、人は一生懸命、生きます。

死を意識している国では、自死を選ばないということですね。

そういった意味において、”葬想式”で目の当たりにする自身の人生を綴じるという作業。

”死は、人生に締め切り効果を生み出し、善く生きることに寄与するのではないか。”

私が思う答えもYESです。

危険がなくても死を意識できて、一生懸命”生きる”ということにつながりますように。

むじょうのみなさんの問いかけに賛同し、応援しています。

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

「生命は誰のものか」という未知の問いの北極星になる価値を持っている。

今は「生きること」を第一目標に、日々医療や社会保障が進歩している。では多くの人が100歳、120歳と生きられるようになり、その生命を社会が支えられなくなった時にその生命は誰の意志で、どのように着陸するのだろうか。

現状、自分の意志で死ぬことがタブー視されているのは「生きたいのに生きられない人」の存在があるからであろう。その声が限りなく小さくなった時、「死にたい」という意志はどのように扱われるのだろうか。

必要になるのは「死の意味」である。これは「自身の死」はもちろん、これからを生きる人へ向けた「他者の死」も含まれる。この「死の意味」を問うに至るには「生命を生き切る」という発想は不可欠であり、その補助線となるのが「死は、人生に締め切り効果を生み出し、善く生きることに寄与するのではないか」という問いである。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

私は東京生まれだが、釣り好きが高じて高校の3年間、島根県海士町へセルフ島流しをした。海士町には10年後には無住化していてもおかしくない集落があり、住民の中には「自分の代で集落を閉じることの罪悪感・後ろめたさ」を感じている人もいた。右肩上がりを是とし、終わりをタブー視する風潮が、その罪悪感・後ろめたさを助長しているのではないかと思った。ものごとに始まりと終わりがあるならば、終わりにも優しい眼差しを向け、軟着陸する選択肢が必要である。これは集落に限らず、人も家も墓も寺も神社も会社も。終わりを迎えた時の気持ちが、ネガティブ一色で染まらないように、役割を果たし、生き切ったと思えるようなメンタリティの再興を行いたいと強く思う経験をしたために、このような問いの感性が育まれた。

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!