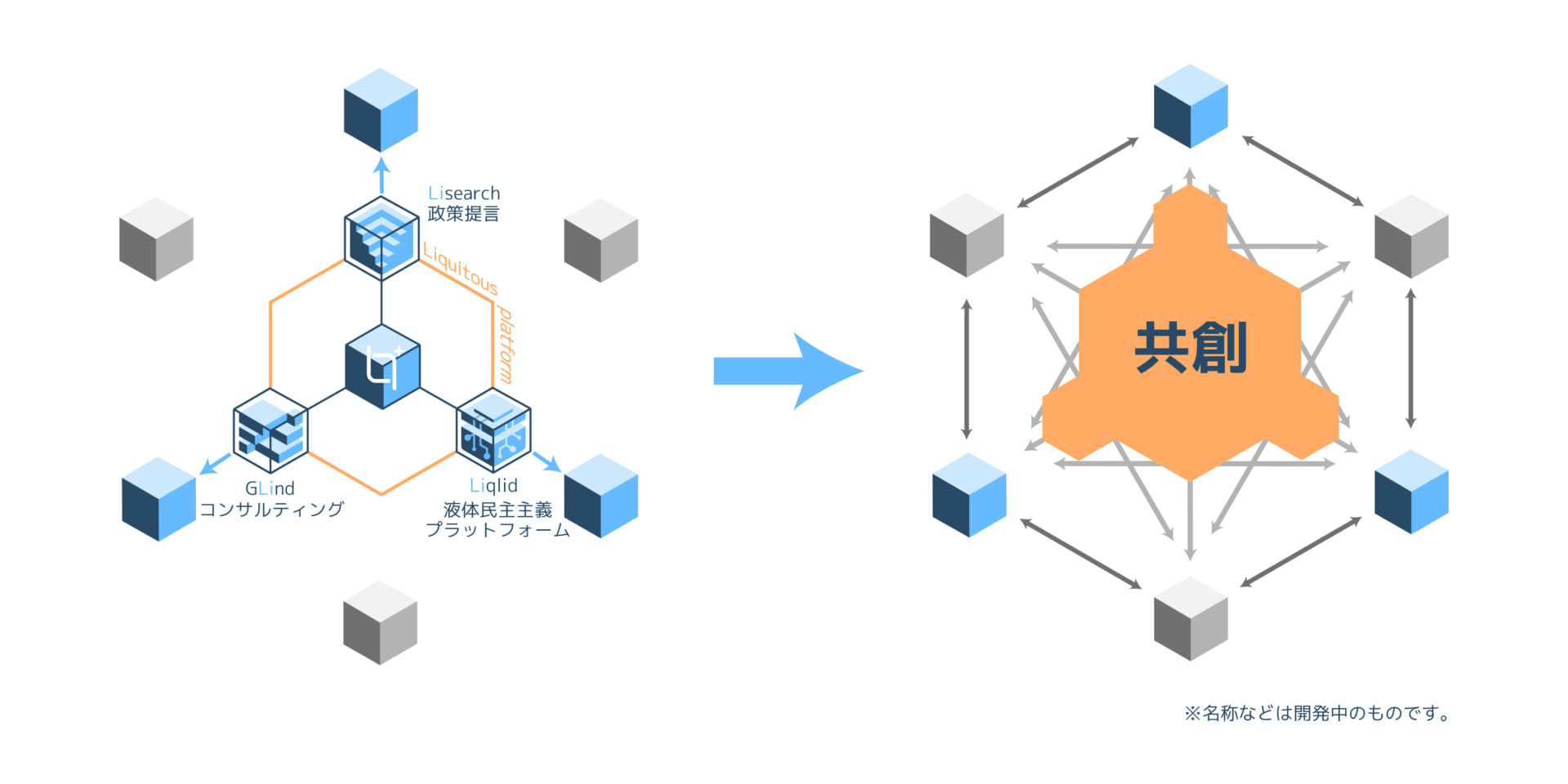

「一人ひとりの影響力を発揮できる社会をつくる」民主主義のDXを進めるために、更にできることはなんだろうか?

神奈川県鎌倉市や千葉県木更津市、奈良県生駒市、東京都日野市をはじめとする全国の自治体や、柏の葉スマートシティをはじめとしたまちづくりにおいて、計画・構想策定や行政ニーズ把握の仕組みや、スマートシティの基盤として「Liqlid」を活用した取り組みを進めています。

何にチャレンジするのか?

民主主義のDXを具現化する

なぜチャレンジするのか?

一人ひとりの影響力を発揮できる社会をつくるためのインフラをつくる

どのようにチャレンジするのか?

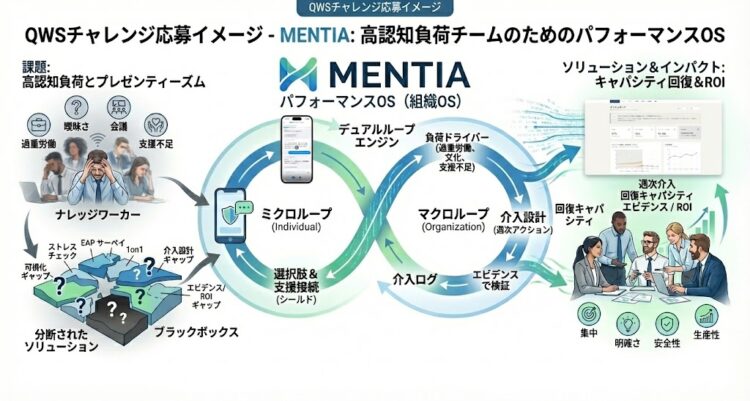

市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」の国内外のまち(自治体など)への実装 1)市民ニーズの政策への反映と、市民理解の醸成を目的とした政策形成への市民参画のための市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」の開発・提供 2)地方公共団体等における「Liqlid」を活用する各種事業のプロジェクト推進・コンサルティング 3)地方公共団体等を対象とした官民連携‧官民共創の場づくりの支援 4)市民参画のアセスメントやデジタル民主主義等に関する調査研究‧共同研究 5)Liqlidを補完する、デジタル民主主義の強化に寄与するオンラインツール等の開発

プロジェクトメンバー

栗本 拓幸

栗本 拓幸

1999 年生まれ、NPO 法人・一般社団法人理事などを経て、選挙コンサルティング・超党派議員立法事務局などに従事。2020年に「市民と行政のコミュニケーショ ン・エージェント」をコンセプトとする株式会社 Liquitous を創業。現在は、市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」の開発と、自治体への提供、および、市民参加型合意形成プラット フォームを開発した計画策定・事業実施に当たっての市民参画プロセス設計・マネジメント とファシリテーション・アドバイザリーなどを実施。 2023 年に、政策形成過程における「こどもの意見表明」に取り組む株式会社 C&Y パート ナーズの創業に取締役として参画。総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント事業」アドバイザー。

藤井海

藤井海

2000年生まれ、東京都台東区出身。中学生の頃、台東区のデンマーク海外派遣に参加し、日本とデンマークの教育や政治などの社会システムの違いに衝撃を受けたことをきっかけに政治や市民参加に関心をもつ。。現在は、「Liqlid」を用いた柏の葉スマートシティ「みんスタONLINE」や、神奈川県「デジタル版こども目線会議(みらいキャンバス)」などの推進に従事。また、リサーチャーとして査読付き論文「Enhancing Inclusiveness with Digital Technologies」をファーストオーサーとして執筆しているほか、大学との共同研究などにも参画。

西村和海

西村和海

2001年生まれ、長崎県島原半島出身。高校時代、地元の伝統産業のドキュメンタリーを制作したことをきっかけに、映像・情報技術を通じて地域に貢献したいという思いが固まる。現在はLiquitousにて市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を開発しながら、AIをはじめとする先端技術の市民・行政間のコミュニケーションへの実装方法を模索している。

応援コメント

このプロジェクトはまさに今現在必要な研究だと思います。まず手を動かし、プロジェクトを進めて成功するにしろ、失敗するにしろ、経験のあるエキスパートを育てて行く事が重要だと思います。そしてこのメンバーはそれをできそうな予感がします。彼らの試行錯誤がとても楽しみです。

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

つい私たちは「どうせ自分の意見なんて」「何を言っても変わらない」と、考えがちです。そして、企業や組織を経営する側も、「細かな意見をいちいち気にしていたら、組織はまとまらない」と考えがちです。 確かに、今までの世の中ではそれらは一面的には真実であったのかもしれません。

しかし、私たちはテクノロジーの利用を前提とし、液体民主主義に基づいた意思決定プラットフォーム『Liqlid』を利用することで、こうした思い込みを解体し、むしろ一人ひとりが影響力を発揮することで、より良い意思決定が行われることを実証していきます。

「一人ひとりの影響力が発揮される」組織を実現することで、組織と人の関係性に新しい価値を付与することができます。 そして、私たちは液体民主主義の社会実装を通して得た知見を基に、これからの「公共」の在り方を提案していきます。

今、様々なレイヤーに存在する社会で「多様性」が喧伝される中でも、実際に多元的な組織や個人がお互いの存在を確認することが、限りなく不可能に近いことは言うまでもありません。現に、あらゆる公共的な仕組みはその持続性に課題を抱えています。組織や組織を越えた繋がりの中に、意思決定のプラットフォームを実装し、オンライン上に公共(コモンズ)を創出したいと考えています。

オンライン上の意思決定プラットフォームを公共として機能させることで、「一人ひとりの影響力が発揮できる社会」の実現に必要不可欠な『つながる公共』を構想していきます。言い換えれば、テクノロジー活用を前提とする社会の構想に繋がるという価値があると考えています。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

私自身、かねてから政治・行政領域に強い関心を持ち、自分なりに様々な実践に取り組んできました。そして、日本の将来を悲観する言説を耳にすることがありました。「少子高齢化、地方の衰退と都市部への一極集中、社会保障制度の疲弊…。今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しても明らかになった様に、様々な分野領域の既存の制度には、欠陥や陥穽が存在しています。

もはや日本は、物量の面で先進国というだけではなく、課題先進国である…。」 一方で、既存の制度・仕組みを変えていくことを躊躇するシーン、あるいは課題解決を次世代への先送りするような発言…。特に、今日ではフィジカル空間とサイバー空間が高度に融合するSociety5.0が到来すると喧伝されています。

しかし、公共領域をはじめとする様々な領域における意思決定で、テクノロジーを活用するなどの方法で、より良い意思決定を行おうとする試みは、凡そ進んでいないことに、行き場のないもどかしさを感じていました。 しかし、そうした状況を蚊帳の外から眺め、あるいはあぐらをかいて批判をしていても、状況が好転することは間違いなくありません。

私自身が思い描く社会像を具体的な形へと落とし込み、実際にテクノロジーを活用した実践に取り組んでいかなくてはならないと確信し、今回のプロジェクトに取り組んでいます。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!