父親が自分の子供の未来に対してできることは何か?

何にチャレンジするのか?

父親としての日常や様々な経験から生まれる課題感をきっかけに、それに基づいた新しいサービスやプロダクトをチームで企画、そしてプロトタイプ制作を行い、世の中に発信します。パパが集まって、子どもたちや子育ての未来に新しい価値を生み出します。

なぜチャレンジするのか?

父親が父親として、子どもの将来や未来のために世の中に関わっていきたいという思いがきっかけです。世の中のあらゆる領域で活躍している、専門性を持ったパパたちが集まればきっと何かできるはず。それを実証すべくチャレンジします。

どのようにチャレンジするのか?

新たなパパ起点のサービスまたはプロダクトの企画〜プロトタイプ制作を行い、発表します。

11月上旬:課題〜企画のブレスト→企画決定

11月下旬:プロトタイプの仕様策定

12月:プロトタイプ制作

1月:展示および発表準備

アウトプット

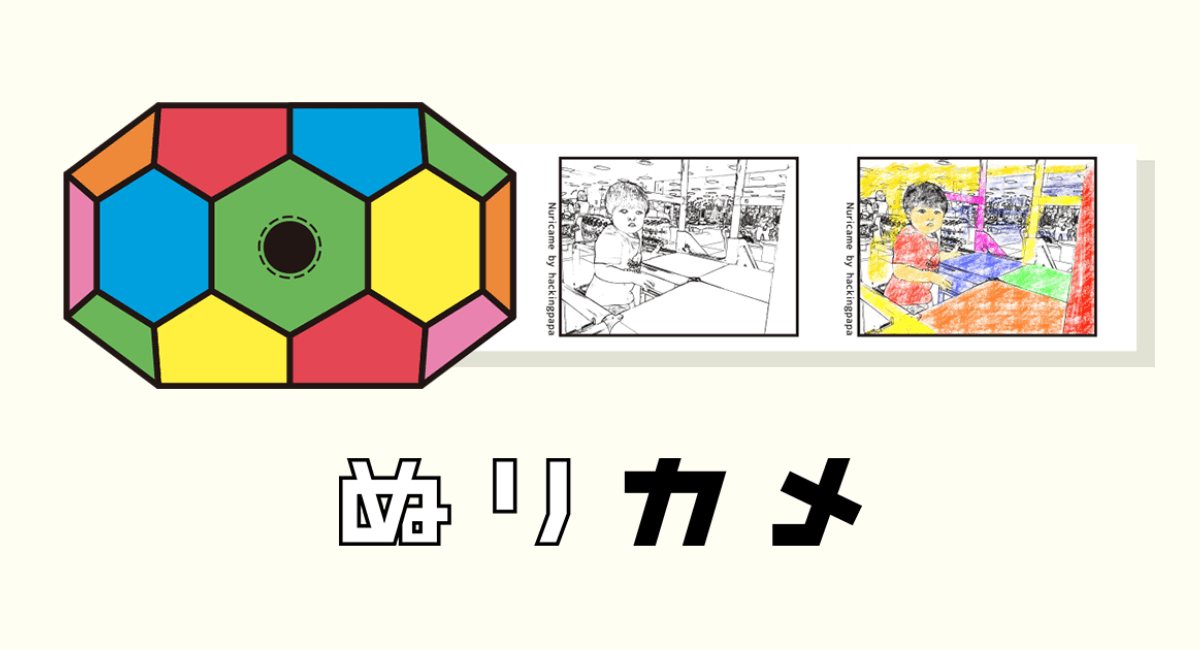

日々、「わが子を楽しませる発明」をするはっきんぐパパは、写真を撮ると、ぬりえになってその場でプリントされるカメ型カメラの試作機「ぬりカメ」を開発し無償公開しました。

無償公開するに至った経緯は、コロナ在宅が続く中で、実際に子どものおうち遊びのマンネリ化に悩んでいたメンバーのパパのひとりによる、「このぬりカメをスマートフォンを通して、全国の同じ悩みを抱える家庭にも提供できないか」という提案でした。早速、チーム内で有志を募り、開発を開始、出来るだけ早くお届けするべく、リモートでパパメンバー同士で急ピッチで開発を進め、2週間という短期間で公開にいたりました。

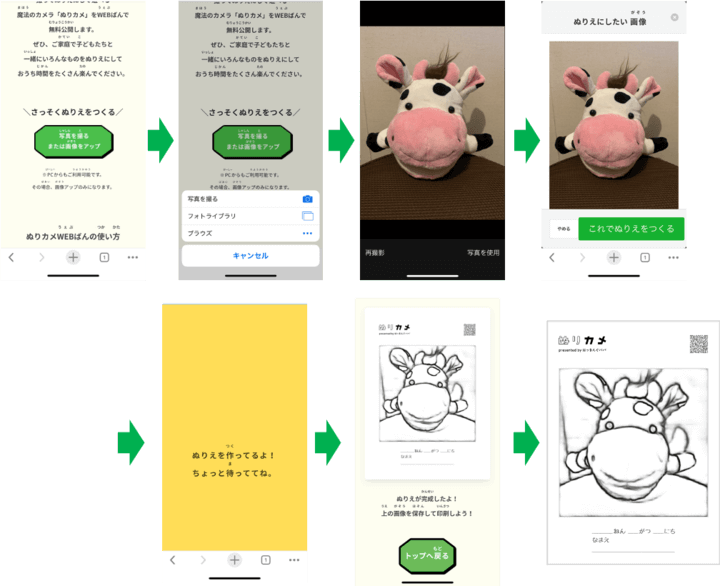

「ぬりカメ WEBばん(https://nuricame.hacking-papa.com/)」は、スマートフォンで写真を撮ると、なんでも自動でぬりえに変換してくれるサービスです。スマートフォンのカメラを通して写真を撮る他にも、お持ちの画像をアップロードすることでもぬりえを作ることができます。パソコンからも利用が可能で、画像のアップロードによるぬりえ作成が可能です。画像の自動ぬりえ変換処理には、ディープラーニングを用いており、精度の高いぬりえ化を実現しています。作成されたぬりえは、画像を保存、ご自宅のプリンターで印刷し、楽しんでいただけます。

プロジェクトメンバー

三浦 慎也

三浦 慎也

1歳の娘の父。親バカ真っ盛りの30歳。

鈴木 真一朗

井上 信也

井上 信也

1歳児の父。

奥田 隆馬

奥田 隆馬

0歳息子の父。父歴浅め。

菅野了也

菅野了也

0歳一卵性双生児の父。

阿部 智史

阿部 智史

3歳娘と1歳息子の姉弟のパパ。

谷岡吉朗

谷岡吉朗

0歳と4歳の息子父。

黒羽晃大

黒羽晃大

1歳、5歳の娘パパ。

応援コメント

いいねと言われたいからつくるというチャーミングな動機とマジか!という実行力とユリイカ!とつぶやくようなセンスが、ある。

自分を見ているようで応援したくなる。

折角だから、最後のビジネスとしての着地も、発明級にしてほしい。

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

たくさんの働くママが活躍する昨今。パパは家族を養うために働くだけの存在で良いのだろうか?パパのあり方にも、改革が必要なのではないか。この活動を通して、日本のパパがこんなサービスを生み出した、こんな商品を作った、というアウトプットを世の中に提供することで、低下しつつある「父親の威厳」を改めて示すことができればと考えています。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

昨年に、初めて長女が誕生したことが全てのきっかけです。子どもの頃の夢に「発明家」と書いていたわたしは、普段からものづくりが好きで、何か作りたい、世の中に生み出したい、という漠然とした思いを持ちながらも、仕事中心の生活の中、なかなか思いを形にすることが出来ずにおりました。

娘の誕生という大きな人生観の変化をきっかけに、急に芽生え始めた父性が、今までにはない自分の創作意欲を喚起したことを覚えています。何か娘のために作れないか?将来、「これパパが作ったんだよ!」と娘を喜ばせるものが作れないか、そういった思いを共有できるパパメンバーとの出会いが後押しとなり、この「問い」とそれに答えることの可能性を強く感じるようになりました。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!