研究室での「議論の場」の在り方は今のままでいいの?

私たちは「議論」が、研究を前進させる鍵だと考えています。

研究活動での「議論」は、新たな視点を得たり、課題解決の糸口を見つけたりするための重要なプロセスの1つです。

しかし大学では、教員の多忙さや、学生が質問する際の心理的ハードルの高さが、研究室内での議論を阻んでいます。

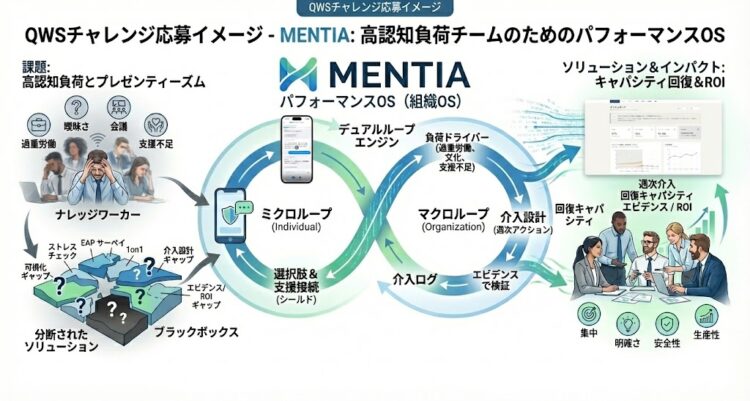

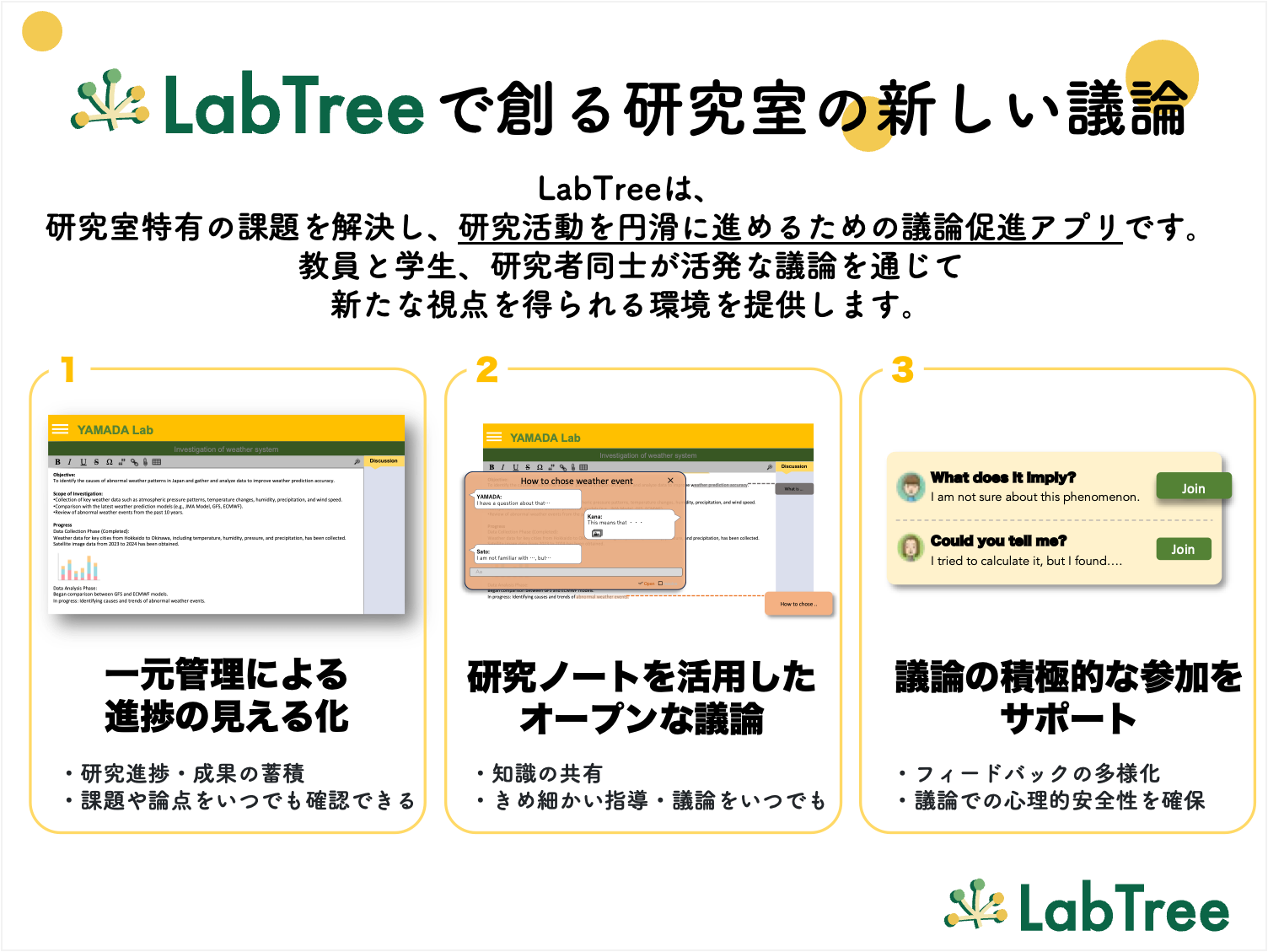

この課題を解決するために私たちは,研究室内に議論の場を創造するアプリケーションLabTreeの開発を行ってきました。

私たちは、研究室に議論の場を創造することで研究室スケールからアカデミア全体の発展を目指します。

何にチャレンジするのか?

議論促進アプリ「LabTree」で研究室に議論の場を創造し、研究室スケールからアカデミア全体の発展を目指す。

なぜチャレンジするのか?

「研究室における議論のあり方は現状のままでよいのか?」という問いから私たちのチャレンジはあります。

フンボルト理念(大学教育において研究が不可欠である)に基づき、大学教育には講義だけでなく適切な研究指導も重要です。しかし、研究指導の質が大学評価に直結していないため、教員の熱意や工夫が十分に報われない現状があります。また、研究室内における議論は、研究を前進させる重要なプロセスにもかかわらず、教員の多忙さや学生が質問する際の心理的ハードルの高さが原因で、十分に機能していません。

さらに、多くの研究室で使用されているビジネス向けツールは、一方向の会話にとどまりがちで、相互の意見交換や活発な議論が求められる研究活動に特化したものではありません。研究の質を高め、研究室の可能性を発展させるためには、議論の機会を増やし、建設的な議論が行える環境を整えることが必要です。

そこで私たちは、研究室内に議論の場を創造し、研究室特有の課題を解決するためのアプリケーション「LabTree」の開発に取り組んでいます。最終的には、研究室スケールからアカデミア全体の発展へとつなげることを目指しています。

どのようにチャレンジするのか?

・LabTreeのα版開発と仮説検証

これまでの学生・教員へのアンケートやヒアリング調査をもとに、MVP(Minimum Viable Product)を満たしたα版を開発します。さらに、QWSで活躍する学生・研究者や、大学の研究室でテスト運用を実施し、現場のリアルな声を反映しながらブラッシュアップを行います。

・議論に関する調査と可視化

QWSのネットワークを活用し、さまざまな分野の研究者・学生へのヒアリングやアンケートを実施します。

研究室ごとの議論の形態や頻度、課題などを収集し、「議論が活発な研究室」と「そうでない研究室」の違いを分析・可視化します。

また、QWSでの対話やイベントを通して、「議論が生まれる空間づくり」について他分野の視点から模索します。

これらの知見は、アプリケーション開発に留まらず、FD活動(ファカルティ・ディベロップメント)として成果を社会に発信していきます。

私たちのプロジェクトは、アプリケーションを作ることがゴールではありません。

QWSでの活動を通じてLabTreeが創造する「議論の場」の可能性を引き出し、研究室の枠を超えてアカデミア全体に貢献する、本当に意味のあるサービスを創り上げます。

廣木亮哉

廣木亮哉

東京科学大学博士後期課程2年/JSPS DC2 特別研究員 「人間行動気候学」の提唱に向け研究中。研究環境を改善したいという想いから、LabTreeの提案・開発に取り組んでいます。

船岡佳生

藤本未来

藤本未来

慶應義塾大学SFC2022学士卒/東京科学大学博士後期課程1年 可聴化の研究を行っています。学生と先生が両方使いやすいシステムのUI/UXデザインを目指します。

応援コメント

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

私たちの「問い」は、「研究室における議論のあり方は現状のままでよいのか?」というものです。

大学の研究室は学術の最前線であると同時に、学生や若手研究者が学び、成長し、挑戦する場でもあります。

しかし、大学に関する議論はしばしば学術の未来や政策レベルといった大きなスケールにとどまり、研究室という現場レベルでの研究環境・教育のあり方に関する議論が見過ごされ、学生や若手研究者、指導に関わる教員の声が希薄になっていることがあります。

研究は一人で完結するものではなく、異なる視点の交差やフィードバックの積み重ねが不可欠です。それにもかかわらず、教員の多忙さや学生が質問する際の心理的ハードルの高さなどによって、議論が十分に機能していない現状があります。

この問いを起点にすることで、「研究の質を高める仕組みづくり」や「研究室内の心理的安全性の向上」といった、現場レベルからの視点によるアカデミア発展の価値が見えてきます。

LabTreeが目指すのは、単なるコミュニケーションツールの提供ではなく、研究室での議論の場から始まるアカデミアの未来づくりです。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

私たちの問いは、研究室での日々の経験と、議論の場が十分に機能していないことへの違和感から育まれました。

研究を進める中で、進捗が停滞する場面に直面することが多々ありました。そのとき感じたのは、自分一人で悩む時間の長さと、教員やメンバーと議論を交わす機会の少なさです。

特に、多忙な教員に気を遣い、些細な質問や相談を後回しにしてしまうことがありました。結果として、些細な課題が積み重なり、研究の進展が遅れる経験をしました。

一方で、教員やメンバーとの議論やフィードバックは、停滞していた研究を一気に前進させるきっかけになることを実感しました。

この体験から、「研究室内の議論の場が、研究の質に直結する」という気づきを得たのです。

さらに私たちは、より良い研究環境を実現するために東京科学大学(旧:東京工業大学)のリーダーシップ教育院で学んだコミュニケーションや組織論の知識を活かし、「本質的で効率的な議論」とは何かを追求してきました。こうした経験が、「研究室に議論の場を創ることが、研究の質とアカデミア全体の発展につながる」というLabTreeの着想へとつながりました。

私たちの「問いの感性」は、現場での実感と、小さな違和感から始まる気づきの積み重ねによって育まれたものです。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!