なぜ「探究」「越境」「共創」は日常化しないのか?

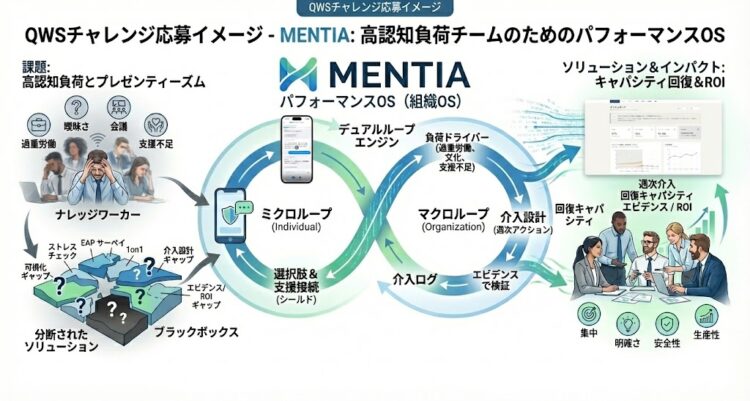

何にチャレンジするのか?

探究と越境的共創が日常化する新たな世界観と文化創り

なぜチャレンジするのか?

個人の探究と越境的共創が日常化している世界は、なんだか活気に満ち触れている気がし、その喧騒に惹かれるものがあるから。

どのようにチャレンジするのか?

生成AIを「自己と非自己をつなぐ翻訳機」、あるいは「翻訳/共創を促すトリガー」として活用することで、誰もが探究の一歩を踏み出し続けることができる機会を創り続けます。そして、多様な視点から互いにリフレーミングし合うことで、それぞれの個人の探究もより深まっていく——そのような世界観を目指しています。 生成AIを活用したワークショップデザイン、体験をスケールさせるためのアプリケーションデザインなどを通じて、QWSに関わる皆さん含め多様な方々とともに我々自身も越境的共創しながら探究していきます。

プロジェクトメンバー

阿部 祐大

阿部 祐大

組織開発や越境学習を扱うビジネスに携わりながら、個々人の好奇心と関心を損なわず、むしろ生かし合いながら新たな意味やアイデアを創発していきそれが個人の探究にも還元されるような越境体験を探究中 京都大学総合人間学部卒,情報学研究科修士課程修了

待井 長敏

待井 長敏

生命科学・進化論・生物多様性研究者。生物多様性創出のメカニズムを分子レベルで解明することを目的に研究に取り組み中 東京科学大学大学院生命理工学院, 博士後期課程3年

正司 豪

正司 豪

社会文化的アプローチ(実践共同体、アクターネットワーク理論など)に基づいた、STEM/STEAM教育をはじめとした学際的教育・学習(Interdisciplinary Education/Learning)に関する研究に取り組み中 早稲田大学 大学院人間科学研究科 博士課程2年

採択者コメント

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

我々が目指すのは、一人ひとりの内なる意志や違和感、課題感、想いが具体的な行動へと変換され、専門領域や様々な境界を越えた化学反応がより多元的に生じる社会である。このような変革こそが、未知の価値に繋がると今の所信じている。 創造性にmini-c、little-c、big-cなど様々なレベルがあると言われるが、内的動機に基づく探究と越境的共創には、より日常に根ざした新たな形態が存在するはずだ。しかし現実には、自己と非自己の間に存在する見えない壁が、多くの人の一歩を阻んでいる。 ここで重要な役割を果たすのが生成AIである。我々は生成AIを「自己と非自己をつなぐ翻訳機」、あるいは「翻訳/共創を促すトリガー」として捉えている。例えば、自分が想う音楽の”真の”価値を子供たちに届けたいという思いが度々頭をよぎりながらも、日々の仕事に忙殺され行動に移せない人がいたとする。もし、同志が周りにいなくとも、その探究テーマを深掘りする最初の一歩を着実に踏み出せる機会が当たり前に存在したら。さらに、その探究を共有し、多様な探究者の本音かつ多様な視点から互いにリフレーミングし合い、自身の探究により深く回帰できる機会が日常的にあったら——そんな環境こそが、我々の描く未来である。 この社会の実現には、探究と越境のハードルやプロセスを先行研究も活用しながら的確に捉え、適切な足場かけをすることが不可欠である。誰もが探究の一歩を踏み出し続けることができる環境を整え、多様な視点から互いにリフレーミングし合うことで共創が生まれると同時に、それぞれの個人の探究もより深まっていく。この日常化こそが、まだ新たな共創文化の創造につながるのだ。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

小中高時代の画一的な教育における学習体験への違和感から、大学ではアクティブラーニングやMOOCs、学習環境デザイン、ラーニングアナリティクスなど新たな学習方法や学びに関する理念に触れる。一方で、多様な分野の研究者たちが自身の探究の情熱や偏愛を語りまたそれが連鎖的になされる場でのインフォーマルな学習体験は印象に残ることが多かった。各人の探究テーマが動機とともに言語化され交差する場の豊かさに魅了される一方、同じリアル/バーチャル空間にいながら豊かな異分野交流が起きない現状にもどかしさを感じた。そこで越境学習を促すワークショップやマッチングアプリを実験的に展開。その過程で、異質なヲタクを見出しつなげることに喜びとオモロさを感じ始めた。しかし、越境体験に興味を持つのは、人的ネットワークによる偶発的な初期参入者か、過去の越境の成功体験を持つリピーター層。そこで周辺参加可能な越境の小さな成功体験のためのテクノロジー活用についてもより探究するように。現在は、いわゆるアカデミアに留まらず、いわゆるビジネスセクターなどの多様な共同体に属する人々と接する中で、プロトコルを越える機会の創出に向けて模索中。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!