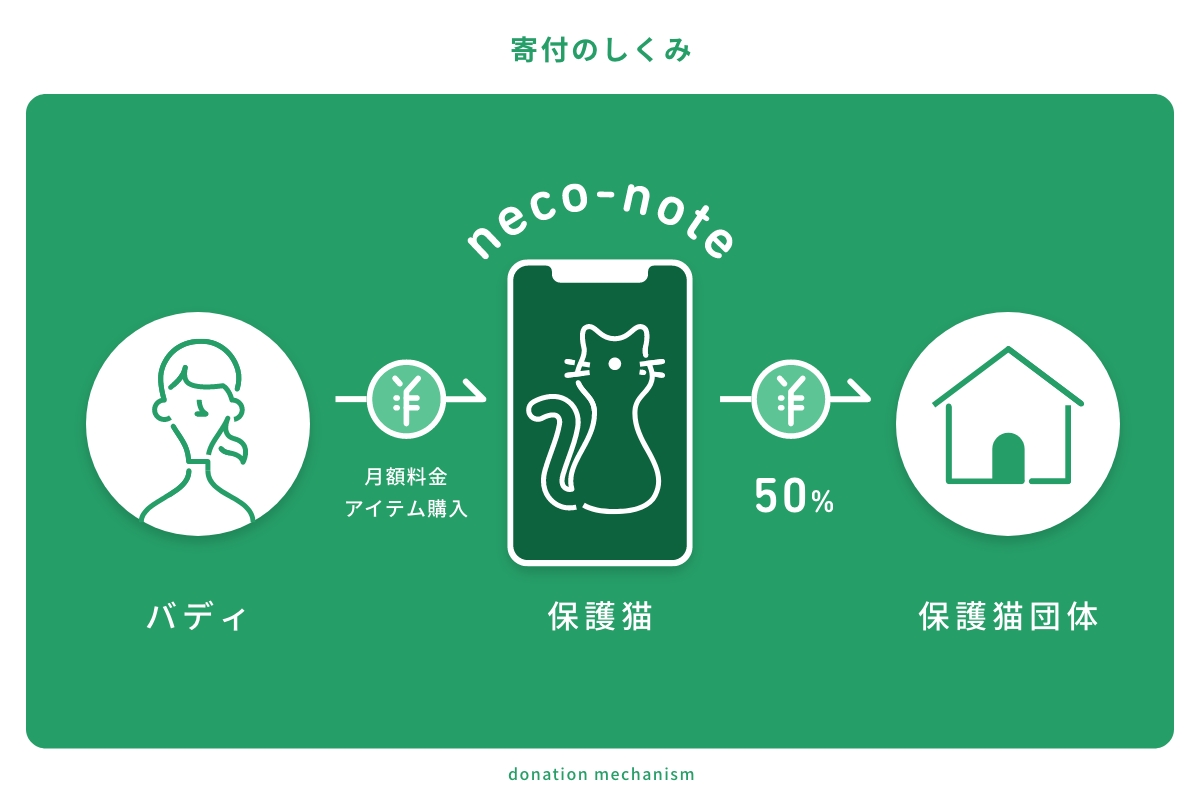

猫の推し活サービスで、保護猫団体の”自続可能性”を高められるか?

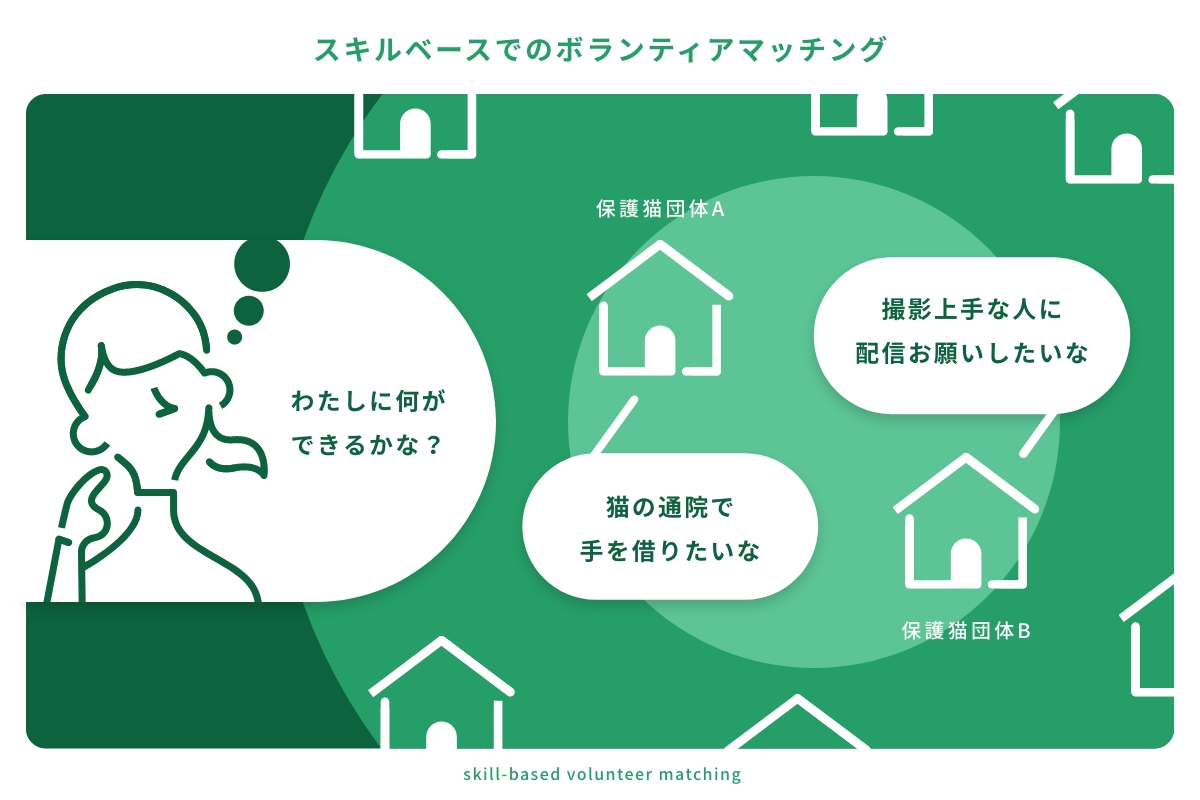

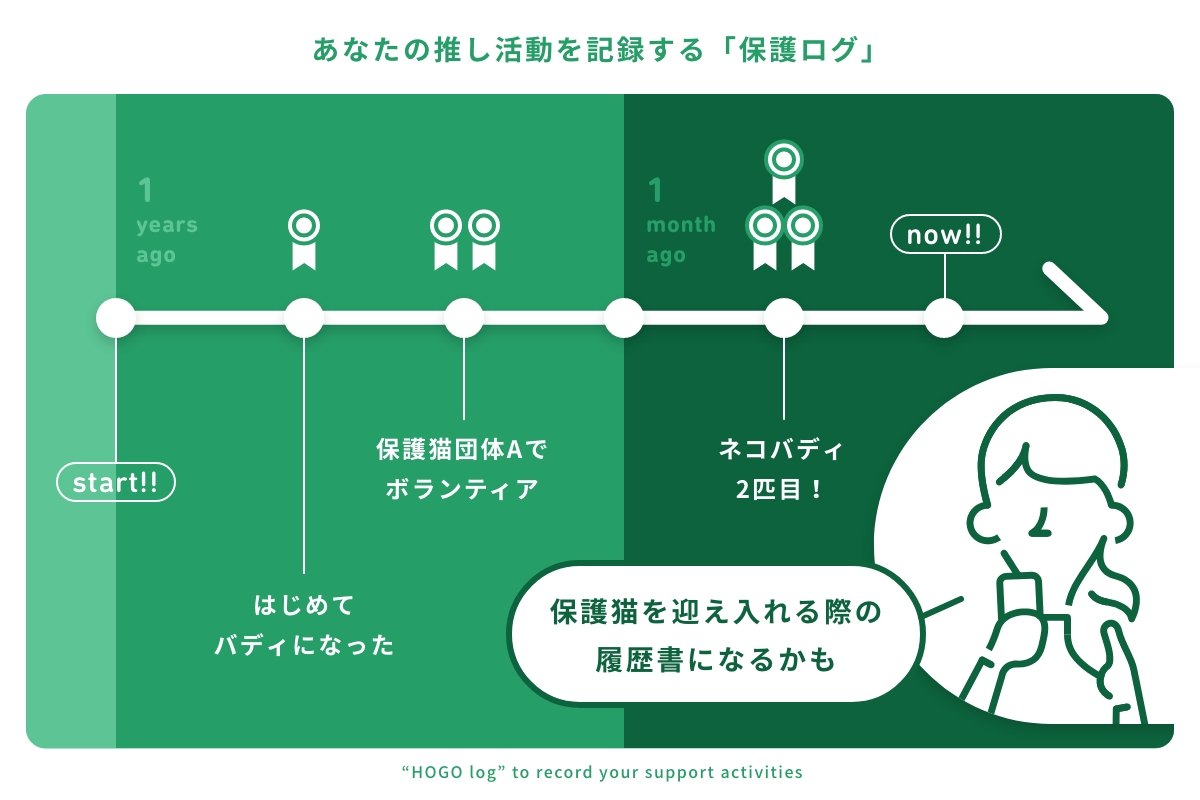

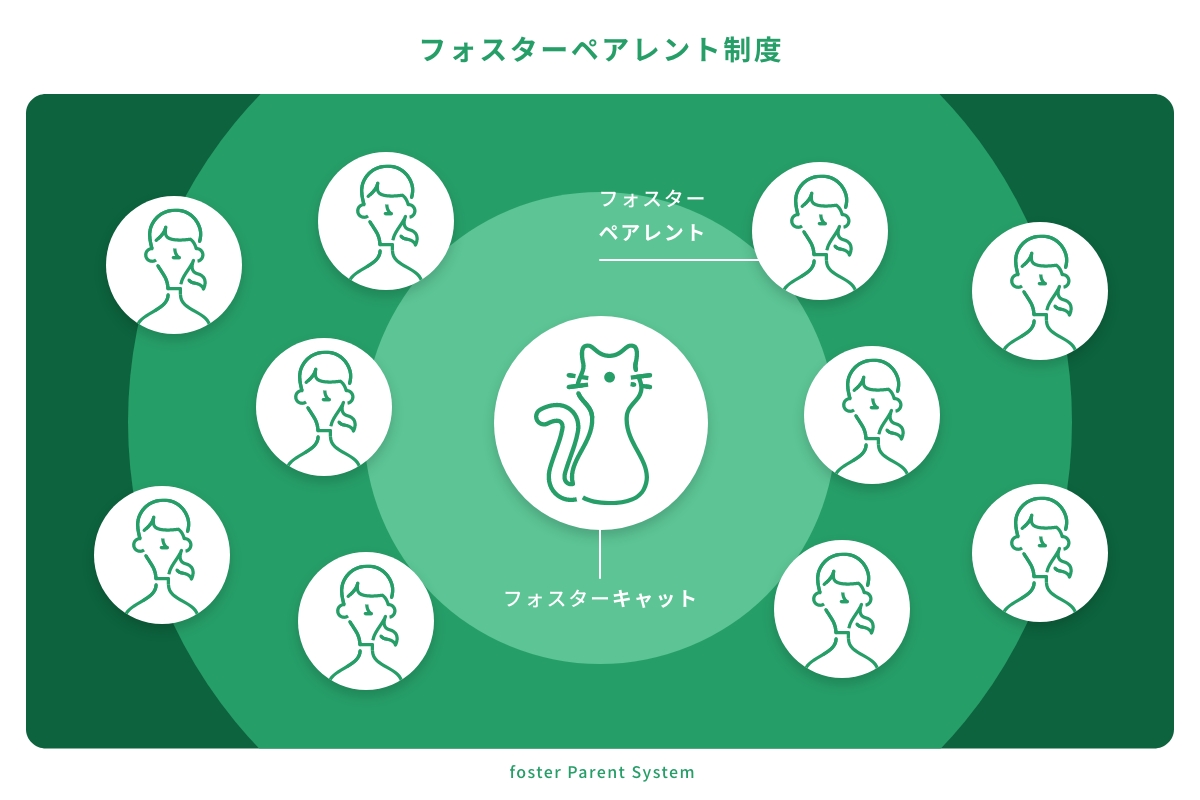

他にも、ボランティアマッチング機能や活動履歴を可視化する機能で保護猫団体の活動をサポートします。

何にチャレンジするのか?

保護猫活動の大衆化です。

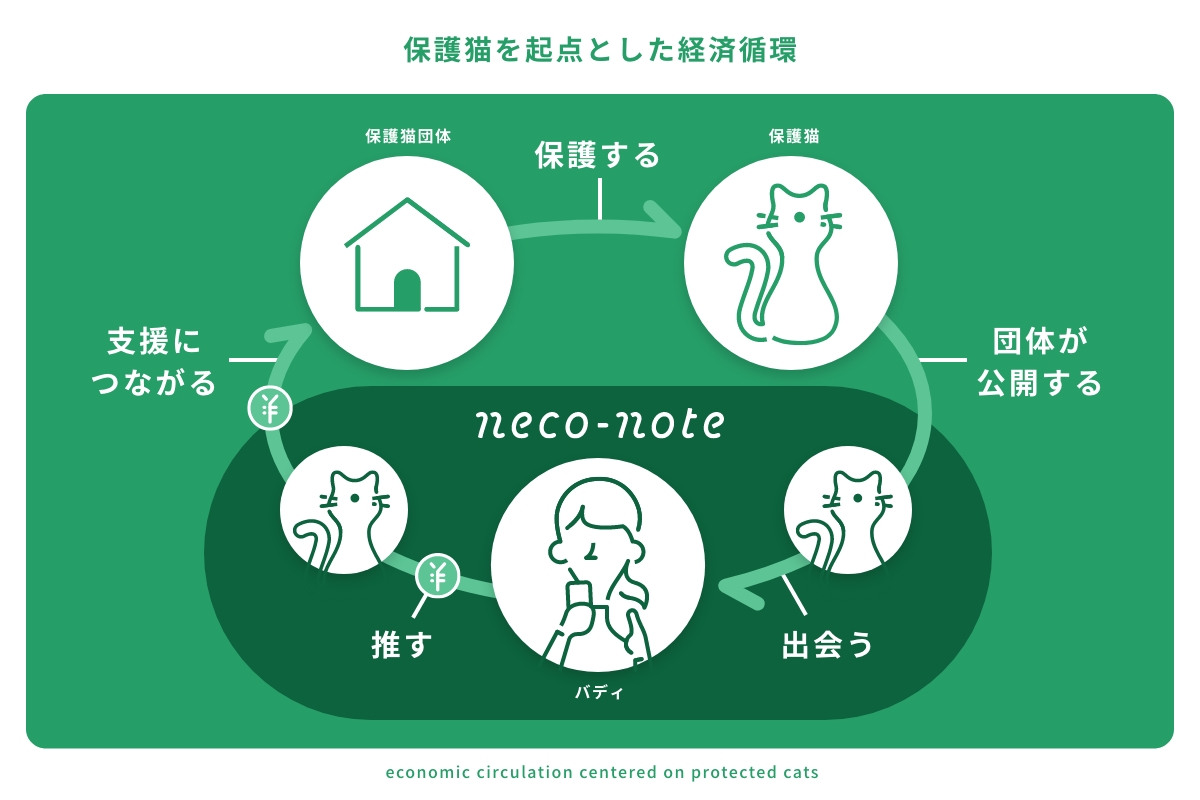

「猫を助けたいけど、何をしたらいいかわからない」という人がいます。アレルギーや家の事情、どの保護猫団体に声をかけたらいいのかわからないなど理由はさまざまだと思います。だからneco-noteがその垣根をなくします。誰もが気持ちよく、それぞれの関わり方で猫助けができる社会をつくります。

なぜチャレンジするのか?

保護猫業界が抱える課題のひとつが、活動の属人化です。端的にいえば「いまのプレイヤーが凄すぎてあとが続けない」状態。パワフルに猫たちを救ってきましたが、継続性と再現性は乏しいといえます。

その状況を変えるためには、保護猫団体それぞれの”自続可能性”を高める必要があります。”自続可能性”とは、ビジネス要素を取り入れることで向上する活動の継続性と、選手層の増強と次世代の教育によって向上する再現性のこと。保護猫団体のアセットをneco-noteに載せれば、保護猫団体の”自続可能性”の向上は叶えられると考えます。

どのようにチャレンジするのか?

●8月: CAMPFIREとパートナー契約

●9月: 「neco-note stories,」の仕込み

●10月: 「neco-note stories,」 のローンチ

プロジェクトメンバー

黛 純太

田中直人

小宮山貴史

宮本安祐佳

石井寧

石井寧

専修大学経営学部ビジネスデザイン学科学生。2001年生まれ。神奈川県南足柄市出身。 地元の保護猫団体で活動しています。また、適十塾というインターンゼミに参加し、大学内ワークショップ「ミストミラージュプロジェクト」の企画・運営を行っています。

応援コメント

私が編集長を務めるNumero TOKYOの誌面でも、幾度と動物保護について特集を組んできました。(00号動物たちのいるところ、00号自然と共に生きる)それは一人でも多くの人に、この現実を知ってもらいたいと切に願っているからです。周りの友人知人も、一生懸命活動を続けていますが、おっしゃる通り、ボランティアさんの想いと寄付金だけで成立しているところが多くあります。

世界の状況を同時に知る機会があったのですが、動物保護のあり方は千差万別です。世界の活動も視野に入れながら、ネコノートを充実させて、既存団体の運営力向上や人材育成、将来の担い手発掘のみならず、この社会の構造への問いかけにつなげてもらえれえばとても嬉しいです。

私も社会を変えたいひとりです!応援しています。

リーダーインタビュー

あなたの[問い]は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

「猫を助けたいけど、何をしたらいいかわからない」

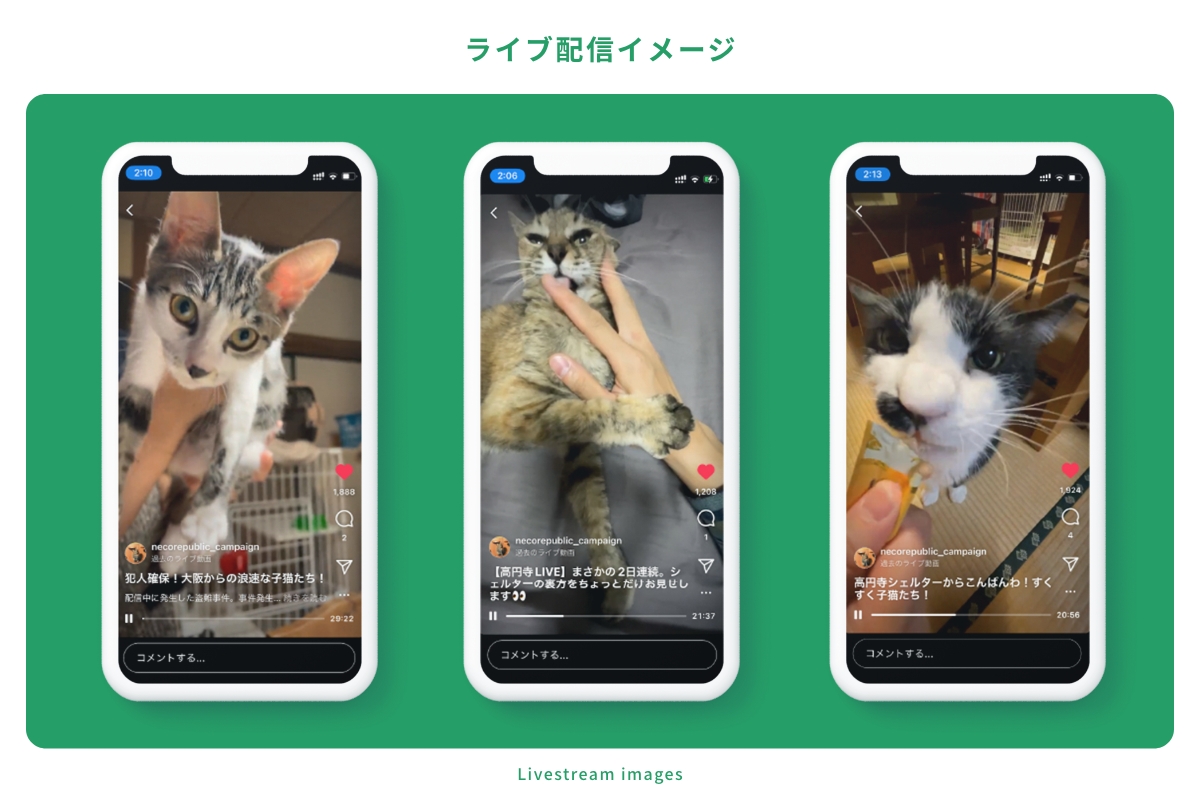

私の[問い]はみなさんが抱えるそのモヤモヤを晴らすものになります。猫に触れることなく猫助けができる基本機能に加え、もっと保護猫活動に取り組みたい人向けにボランティアマッチングや保護猫ファンショップ、保護猫暮らしのオープンソース機能を順次搭載していきます。 それら全ての機能は保護猫団体が保有する保護猫やノウハウを保護猫団体の資産と捉えたもので、自身が運用することで利益を生める環境が整っています。

保護猫活動が自続可能なビジネスモデルであることが証明できれば、参入障壁が下がり様々な人が様々な立場で保護活動に参加できるようになります。救われる動物の数と関与人口が増えた結果、世間の動物愛護に対する関心はより高まっていき保護活動をさらに加速させます。 そうした好循環を生み出すためにはまず、業界力(市場規模/プレイヤーの実力)の底上げとそれに必要な人材を流入させることが必要だと考えています。そのための第一歩が『neco-note』。保護猫業界の関わりしろを増やします。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

生まれた時から保護犬猫と一緒に暮らしてきました。幼少期から動物と触れ合いつつ、テレビでも動物のドキュメンタリーを見ることが多かったことから野生動物にも興味がありました。彼らの、死と隣り合わせで生きる強さに惹かれていたのだと思います。

一方で、殺処分や工業畜産などの実情を知りました。大好きな動物たちが人間のエゴによって生産され消費廃棄されていくことに強烈な違和感を覚えたのが、いまの活動のきっかけです。 2017年1月に保護猫活動に取り組むことを決めてから、50以上の保護団体へのヒヤリングやドイツの保護施設への視察を行いました。原体験となるその時間の中で気づいたのは「日本は業界内で団体の連携が取れてない」「団体が感じてる課題は共通している」ということでした。そのことから、どこの団体にも属さず業界全体をサポートするいまの立場を取ることを決めました。

当時は「ねこの広告代理店」として保護猫団体の情報発信などをサポートしていましたが、対症療法的なアプローチに留まってしまい保護猫団体に本質的なサポートができていないことを課題に感じていました。そこでこの度、株式会社neconoteを設立し「保護猫団体の”猫の手”」として彼女らと協力しながら、保護猫活動の”自続可能性”を高めるために取り組んでいくことを決めました。今回応募している『neco-note』はその第一弾プロジェクトとなります。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!