すべての消費が「エコ」になれば、どんな世界が生まれる?

何にチャレンジするのか?

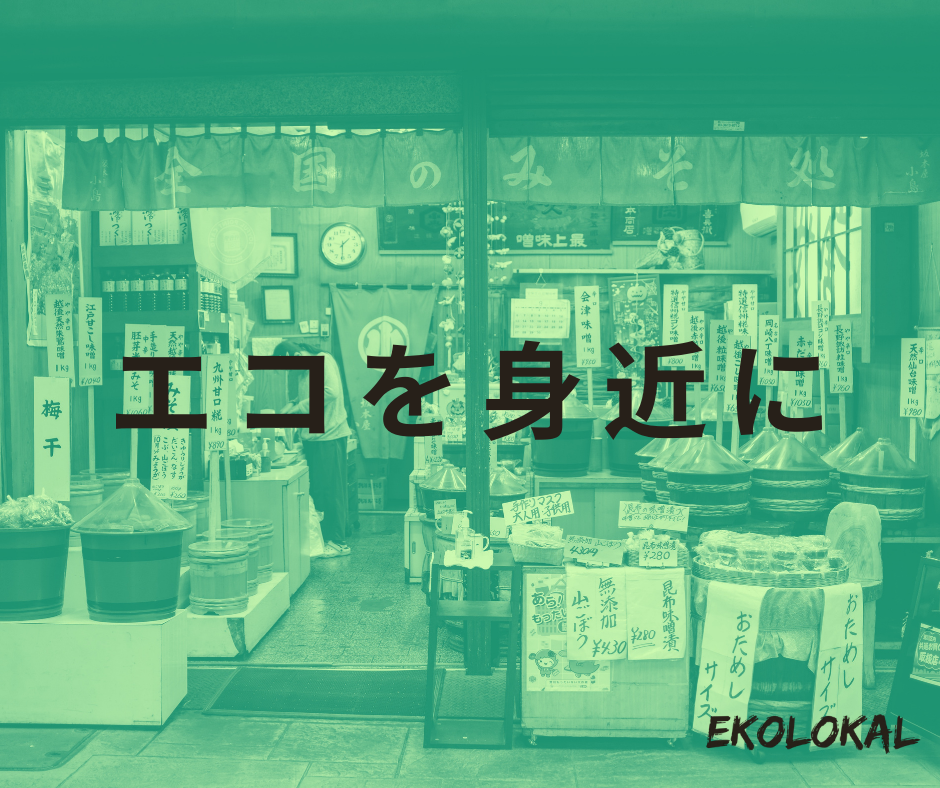

今は「エコ」な消費行動と「そうでない」消費行動に分かれている世界となっています。産業化、グローバル化が進むことにより、私たちの消費の裏では当たり前のように地球が蝕まれています。問題意識を持った人は「エコ」な選択をするようになっていますが「普通より高い」「普通より探すのが面倒」「どのようにエコな生活をしていいのかわからない」といったハードルがあり、エコな選択をなかなかとれない人がいます。それに対するソリューションとしての「Ekolokal = Eco x Local = エコを身近に」。

なぜチャレンジするのか?

日本は年間940万トンのプラスチックゴミを排出しています。これはアメリカに次いで世界で2位です。また、温室効果ガスの一人当たりの排出量も年間9.4トン。 一人当たり年間2トンに抑えるパリ協定の目標の5倍近いのが現状です。この数字は減ることなく増加傾向にあります。江戸時代の日本は、今話題になっている「ゼロ・ウェイスト」生活を皆が実施し、社会も当たり前の様に実施し、循環型社会を築いていました。

日本はほんの20年ほど前まで、ゴミを出さない生活が当たり前でした。そんな日本だからこそ、サステイナブルな生活のリーダーとして世界に発信できると考え、これら問題に取り組みつつ、日本発の取り組みを世界に広げるために私たちはこの課題にチャレンジしています。

どのようにチャレンジするのか?

「個人と、ローカル・コミュニティと、地球に優しいことを簡単に」をミッションとするEkolokalは、ユーザーの位置情報に基づき、近くにありサステイナブルなお店を探すお手伝いをします。衣食住の中でも、日々消費行動をとる「食」におけるサステイナブルな選択とは何か。私たちは「プラントベース、オーガニック、プラスチック・フリー、ゼロ・ウェイスト、フェアトレード」であると考えます。この項目に沿って、消費行動が取れるよう、充実したサービスと、温かいコミュニティ作りを目指しています。

意識しているユーザーが行動に移せるようになると、行動に移す人も増え、それに答える企業やビジネスも増えます。最終的にはどの消費活動も「エコ」であることが当たり前になるでしょう。そんな世界がきたら、私たちはどのように生き、消費し、生活していくのでしょう?私たちはそんな世界が見たくて、日々活動しています。

プロジェクトメンバー

ヘレン・ケギネル

応援コメント

私たちは皆、オーガニックで脱プラ、廃棄ゼロ、植物ベースのフェアトレードを購入したいと考えています。

ただ、近くで適切な製品を見つけることには、結構時間がかかります。そんな言い訳をしながら、罪悪感を抱きつつ、あまり満足のいかない製品を手に取ることになっているのです。

そこでEkolokal の出番!

Ekolokalは適切な商品を簡単に購入できるように、近くのエコショップを一覧できるプラットフォームを提案しています。罪悪感なく買い物を楽しんだり、地元の店舗をサポートしたりできるので、売り手も買い手も互いに有利です。

このとても有意義なプロジェクトEkolokalが軌道にのることを楽しみにしています。

リーダーインタビュー

あなたの「問い」は、どのような未知の価値に繋がると考えますか?

エコな消費が特別なものではなく、当たり前になれば、今までにない価値が生まれると信じています。今の世の中では、商品が「エコ」か「サステイナブル」であるかがマーケティング用語としてもよく使われるようになり、他との差別化を測る方法として使われています。しかし、すべての生産と消費が当たり前のようにエコになれば、別のことで差別化を図る世界が生まれると私たちは信じます。マイ容器を持ち込むことによって生まれる何気ない会話や、ゴミをアップサイクルすることで見える新たな美の価値観など、可能性は無限大です。ゴミを出さなくなった人類は、経済圏として、まだ誰も見たことのない新たな価値を生み出します。

あなたの「問いの感性」は、どのような経験を通じて育まれましたか?

ヘレンは2年前に来日した当初から東京の荒川にある三ノ輪に住んでいます。プラスチック梱包をできるだけ避ける生活をしたいと思った彼女は、スーパーではなく、近所のお味噌屋、お豆腐屋、お米屋、八百屋で日々の買い物をするようになりました。そこで気づいたのが、こういったお店は個人や家族経営が多く、マイ容器を持ち込むことを快く受け入れてくれました。また、新たな会話からローカルな繋がりも生まれました。そして、ヘレンはゼロ・ウェイストな消費ができました。 私たちはこの経験から、お店側として何も変えなくてもサステイナブルな消費を可能にする場所がたくさんこの国にあるのではないかという点と、こういった消費をすることで、新たな繋がり、会話、価値が生まれることを気づきました。

QWSステージでの発表

新着プロジェクト New Project

QWS チャレンジ

はじめてみませんか?

進めることができる内容であれば、分野や規模に制限はありません。

ぜひ、プロジェクトの更なる可能性を試してみませんか。

プロジェクトベースが

無料で利用可能!