記事出典:note|Drifters International

ドリフターズ・インターナショナルが渋谷の共創施設SHIBUYA QWSと2020年2月から始動させたシリーズ講座「リ/クリエーション」。ブーストコースでは、受講生たちが練り上げてきたプロジェクトをいかに発信するかについて講座が行なわれた。6月12日開催の「ブレずに伝える編集術」で講師をつとめた編集者の矢代真也(SYYS)が講座を終えてから、考えた「編集」についてのエッセイを掲載する。

▼目次

- 編集者はブレないのか?

- 「おもしろい、おもしろくない」の軸

- Instagramという宿題

- 自分がおもしろいと信じること

編集者はブレないのか?

「ブレない編集術」というタイトルで、講座をしてほしいという依頼をもらって、まず最初に思ったのは「自分の仕事は果たしてブレてないのだろうか?」という弱気な感想だった。というのも、これまでの経験のなかで、編集者には2タイプいるような感覚があったからだ。

まず、何か明確なビジョンをもって発信するタイプ。『プラダを着た悪魔』という映画では、ファッション雑誌『ランウェイ』の編集長がもつ絶大な影響力とカリスマが描かれるが、あのイメージが近い。もうひとつのタイプは、作家に寄りそうタイプ。これは『サザエさん』に出てくるノリスケさんをイメージしてもらうと分かりやすい。彼は伊佐坂先生という小説家の担当編集であり、原稿をもらうために、足しげく家に通っている。作家が生み出した原稿を、最適な形で世に出すことが仕事である。

もちろん、編集者の仕事内容が明確にこの2つに分かれるわけではない。一流の編集者というのは、両方の側面を兼ね備えているものだと思う。ただ、自分はマンガ・小説編集の出身であるという意識もあり、作家というゼロからイチを生み出す存在があって、仕事ができるという意識が強かった。だからこそ、自分が「ブレない編集」をできているか、不安に思ったのである。

「おもしろい、おもしろくない」の軸

ただ、たとえマンガ編集であったとしても、作家がいうこと全てに従うべきではない。マンガづくりのプロセスのなかでは、ネームと呼ばれる下書きを見ながら打ち合わせをすることが多い。そこで求められるのは真摯な感想かつ批評であり、もらった原稿を褒めてばかりでは作家との信頼関係を築くことは難しい。

端的にいえば、「おもしろいか、おもしろくないか」、それを判断し、言語化して伝える能力が必要になってくるのが編集者という仕事なのだろう。そこで求められるのは、自分のなかのブレない軸。「おもしろくないようで、おもしろい」といった煮え切らない感想を伝えていては、作家も何を書いたらいいのかわからなくなってしまう。

ただ、難しいのは自分のなかで感じた「おもしろくない」が絶対ではないことだ。少なくとも打ち合わせに下書きを提出してくれた作家は、それを「おもしろい」と思っているはず。作家が書いた自分にとって「おもしろくない」作品は、伝え方が悪いだけかもしれない。だからいつでも打ち合わせでは「何がおもしろかったのか、何がおもしろくなかったのか」を伝え、作家との対話を粘り強く続けながら、自分のなかで「おもしろい」作品を生み出すことが必要になってくる。

編集者という仕事は資格がいらないとよく言われる。たしかにウェブの存在が前提となってくいるいま印刷物をつくるために必要な校正記号を使えるかどうかは、編集を行なう必要条件ではない。ただ個人的な経験としては、自分の「おもしろい」を信じた上で、他人の「おもしろい」も引き出すことができるのが、編集者なのではないか。

Instagramという宿題

今回講座のお題は、「リ/クリエーション」の受講生たちが、つくりあげてきたプロジェクトの発信力を鍛えることだった。そのための宿題として、『NEUT Magazine』の平山さんと一緒に考えたのは、プロジェクトの「Instagramアカウント」をつくること。それぞれのプロジェクトに将来Instagramを立ち上げたときのことを考え、アイコンやアカウント名、最初の投稿、それに付記されたキャプションやハッシュタグをつくってもらった。

意図としては、プロジェクトメンバーが「おもしろい」と思っていることを、個別のフォーマットに合わせてつくってもらいたかった。シェアハウスから演劇、Zineから実験的なアートまで彼らが取り組んでいる表現の幅は広い。一番「おもしろさ」が表現できるのは、それぞれのメディアおよび現場であることは間違いない。

たとえば、プロジェクト「待合室」は、生活の中に潜む孤独と寄り添うために駅にゲリラ的に仕掛けをつくる取り組みを行なっている。すでに都内各所の駅にQRコードを貼り、「待合室」のLINEグループへの誘導を行ない、メッセージのやり取りを始めているという。駅という環境からアクセスしなければ、このプロジェクトの面白さを100%理解することは難しいかもしれない。

ただ、その現場に来てもらったり、本を手に取ってもらうためには、他のメディアを活用することが不可欠になってくる。それはもしかしたらSHIBUYA QWSに置くビラかもしれないし、誰かに渡す名刺なのかもしれない。今回選んだ、Instagramというメディアは写真とテキストを組み合わせて、誰でも投稿・閲覧できるシンプルさがある。

また発信を考えるときに、どうしても必要になってくる視点が「差別化」である。他の同様のプロジェクトからいかに埋もれないで発信するかを考えるときに、普段から慣れている(だろう)Instagramをベースに手を動かしてもらうことが、一番近道に思えたのである。

自分がおもしろいと信じること

今回課題を平山さんとみていて、本当によかったのは、いずれの宿題も自分のプロジェクトが「おもしろい」という気持ちがあふれ出ていたことだ。たとえば、下記のプロジェクトの説明文は印象的だった。

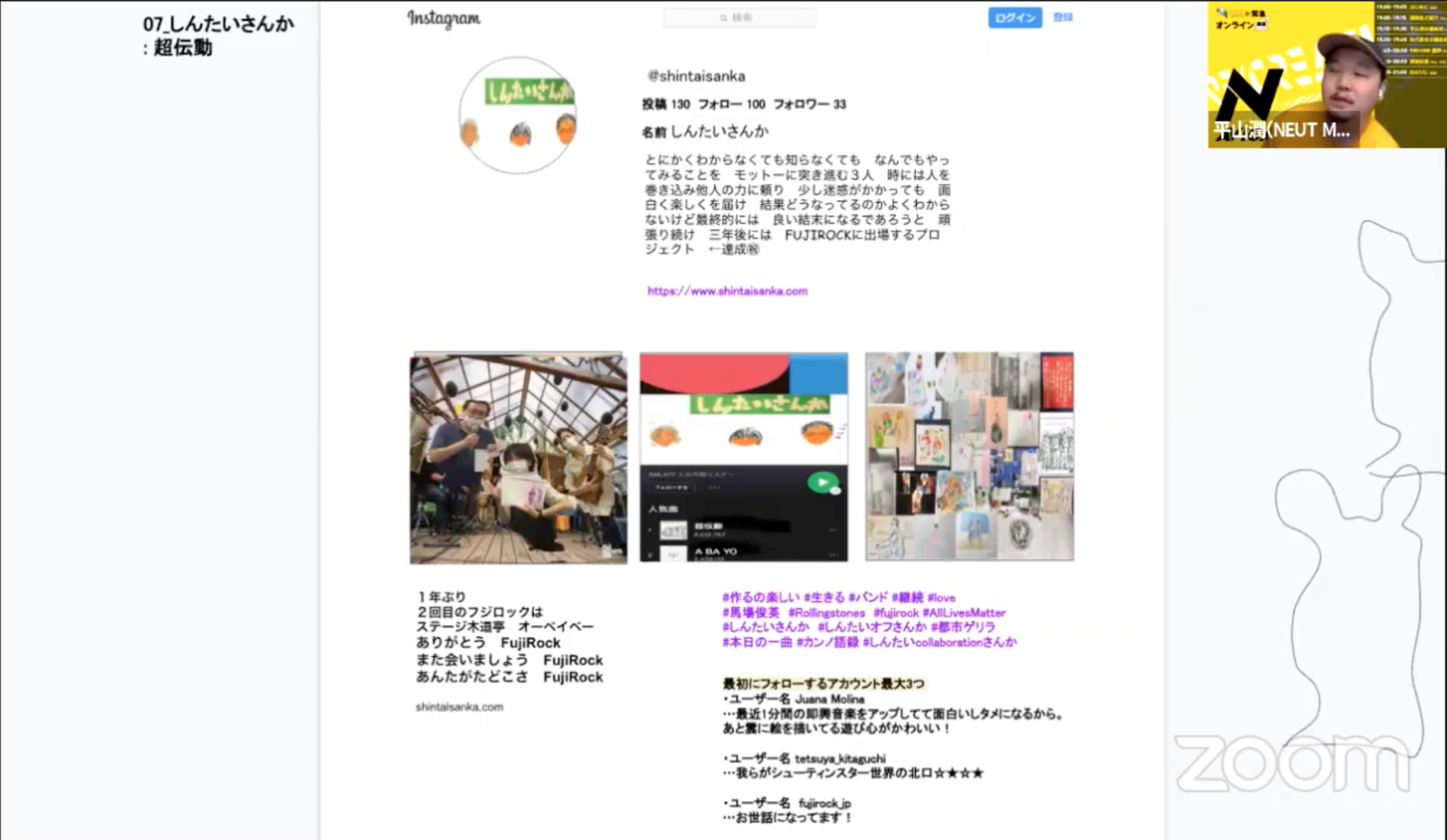

しんたいさんか@shintaisanka

とにかくわからなくても知らなくても なんでもやってみることを モットーに突き進む3人 時には人を巻き込み他人の力に頼り 少し迷惑がかかっても 面白く楽しくを届け 結果どうなってるのかよくわからないけど最終的には 良い結末になるであろうと 頑張り続け 三年後には FUJIROCKに出場するプロジェクト ←達成㊗

「3人」というのが誰なのか説明がないからよくわからない。FUJIROCKに出場って書いてあるけどバンドなのか。そもそも、FUJIROCK出場、達成しちゃったの? そんな疑問がわき出てくるが、そんなことよりも先にこの文章を書いている人に興味を持ってしまう。自分たちがやっていることが「おもしろい!」と信じている感覚が文体からにじみ出ている。

もちろんコメントをつけようと思えば、写真の順番を変えた方がわかりやすいかもとか、細かい指摘はいくらでもできるだろう。ただ、そんな微細な変更は、自分で試行錯誤する、もしくは他人と打ち合わせをするうちに導き出されてくる。今回の講座を通じて、「ブレない発信のための編集」とは自分がつくったものが「おもしろい」と信じる気持ちから始まるのだと、改めて気づかされた気がした。

それぞれがブレない「おもしろさの軸」をもつこと。それは心のなかに「編集者」をもつと言い換えてもいいかもしれない。宿題を通じて、リ/クリエーションで学んできたプロジェクトには、それが備わっていたように感じられた。6月28日に行われる最終発表会では、それがいかんなく伝わることを期待したい。

リ/クリエーション 総まとめ座談会

2020年2月~6月というコロナ激動の時期に開催されたシリーズ講座「リ/クリエーション」を振り返る。渋谷QWSを舞台にオフラインとオンラインを地続きにして育まれた多彩なプロジェクトと、あの熱気は何だったのか?

実際の受講生らの取り組みを通じて「共同作業」や「共同クリエーション」の活性メカニズムや場のあり方、各プロジェクトを振り返りながら、いまクリエーションが直面している社会についても議論しました。

レポートはこちら