「SHIBUYA QWS」が2019年11月にオープンして早くも3カ月が経過しました。

ここで改めて「SHIBUYA QWS」のコンセプトである「渋谷から世界に問いかける可能性の交差点」はどのようにして生まれたのか。また、場にコンセプトを浸透させるためにどんな仕掛けを組み込んでいるのかについてを、QWSのディレクターである野村幸雄さんと、空間ディレクションを担ったロフトワーク松井創さん、QWSのコアプログラムである「QWS Cultivation Program」の開発・運用を担ったミミクリデザイン小田裕和さんの3人が語り合いました。

テキスト=ミミクリデザイン、写真=ミミクリデザイン、編集=渡辺舞子

「答え」ではなく「問い」を追求する理由

-今回、「問い」をコンセプトに据えた施設を開業されました。例えば「イノベーションを生み出す」といったゴールや指標と比べて抽象的な「問い」を存在意義の中核に置くというのはかなり尖っているように思うのですが、問いに特化した経緯をお聞かせいただけますか?

野村幸雄さん(以下、野村) 前提として、簡単に解決策つまり答えが提示できるような世の中じゃなくなってるよね、という社会認識がありました。それから、テクノロジーがすごく進歩しているのでキャッチアップする必要もある。この2つの観点から「どうやったら世の中をよくしていけるのか」って考えたときに、解決策の前に「問う」ということにフォーカスすることが大事だというところに行き着きました。

よりよい社会ってなんなのか、本当に解決したい問題がなんなのか、人々の生活をよくするってどういうことなのか、それらを追求して実現することが目的なのであって、イノベーションは手段でしかない。昨今、目的を置き去りにして、手段であるイノベーションが目的になっている印象をもっていて、それは変なんじゃないかと。この施設はそうじゃなくて、本当に何がやりたいのかを考える施設にしたい、というところから始めました。

-「『問い』でいく」と置いたときに、社内やパートナーのみなさんの反応はいかがでしたか?

野村 通すのは難しかったです。未だに理解はそんなにされていない(笑)。分かる人は分かるけど、少ない。なので、問いからイノベーションが生まれる文脈を話したりしました。

松井創さん(以下、松井) クリエイティブ界隈では、「すでにデザイン思考よりアート思考だよね、というトレンドがある中で、『問い』ってそんなに新しくもないよね」と、斜めに見る人もいて、ロフトワーク内では賛否両論でしたね。でも、例えば素晴らしいプロジェクトを発表した時に、まずは「何を」したかが評価されるけど、その次には必ず「なぜやったか」がついてくるじゃないですか。その「Why?」の部分って、イノベーションの領域であまり語られてこなかったと思うんです。日本ではイノベーションというと、どんな技術を使ったか、どんな価値の組み合わせかといった「How」が議論されがちです。でも本当は、「what」「why」のほうが大事で、だから「なぜやるのか?」という問いはすごく大事。それはミミクリデザインの安斎さんもずっとおっしゃってますよね。ロフトワークも、常に仕事をする上で「what」「why」にフォーカスすることをしてきているので、そんなに違和感はなかったです。

小田 僕は問いによって生まれるプロセスとコラボレーションに価値があると思っています。イノベーションって、急に何かが大きく変わったり、点から点へジャンプしたりするような印象が強いと思うんですが、それだけじゃない。ビジネスデザイナーの濱口秀司さんが示すように、イノベーションにはジャンプとシフトがあると思うんです。シフトのほうは、もうちょっとゆるやかで、繋がりをもったプロセスがある。プロセスがあるから、いろんな人がコラボレーションしてくることができる。コラボレーションによって、答えが導き出されてくる。ひとりの天才が突き抜けたアイデアを生み出すことを目指したり、最初から答えを出そうとすると難しいですよね。問いにフォーカスしておくと、問うたことでそこからまた問いが出てきたりとか、答えが出てそれがまた問いにつながったりと、プロセスを繋いでいける。これまでのイノベーションの文脈では、この「多くの人が関わるプロセスを経てシフトしていく」あり方が語られてきていないように思います。

-なるほど。「問い」には関わる人の間口を広げる力があるんですね。

松井 3年前に渋谷スクランブルスクエアのプロジェクトが走り出したときは、「クリエイティブ人材の育成と集積」を目指して話を始めました。でも、話していくうちに「誰でも本来、クリエイティブじゃん」と。内発的に問いを発信できる人はみんなクリエイティブだよ、という話になったんです。ここが結構ポイントだった。つまり、誰もが内発的な問いを表現できる場所をつくれれば、いわゆる「クリエイティブ人材」に限らず、来てくれた人が誰でもクリエイティブになると、今につながるかたちに変わっていきました。

小田 僕が関わり始めた時に「起きたらいいな」と思った変化のビジョンもまさにこれなんです。渋谷って、それこそ黒ギャルとか、本当にいろいろな人がいるじゃないですか。その渋谷でやるんだから、「いろんな人がここにくればなんだか問いたくなってしまう」ような場所になるといいなと思ったんですね。

たとえば、ポラロイドカメラって、3歳の子どもが「なんでフィルムカメラってすぐに写真が見られないの?」と問うたことから生まれたと言われています。そんなふうに、問いって3歳の子どもでも問えるもの。仮に場や話にテーマがあったとしても、輪の外にいた人が横から問うこともできる。それが問いのおもしろいところなんです。だからここにつくりたいのはコミュニティじゃないんですね。コミュニティには内と外があるけど、「問う」ことには、ない。枠に囲まれていない人たちがここにくると問いたくなって、問うた結果、なんだかつながっちゃうということが起きたらいいなと思っています。

野村 そうですね。だから、最初は問いの中でも「本質的な問いを発信するには?」とか言ってたんだけど、最終的には「本質的であってもなくてもいい、多様な問いが生まれる場所に」と変容していきましたね。

松井 発信する問いが、すぐさま社会に活用されるといった一足飛びに効果効能を求めたくなるテンションもあると思うんですが、そこはいったん、問いを問いのままピュアに大事にしましょう、と。「すぐにお金になるの?」とか、「どういう社会実装につながるの?」とロジカルにやろうとする話もあったけど、問いは本来、時間とプロセスによって発酵していくものじゃないか、という。あえてふわっとさせたというか、すぐにわかりやすくしないというところに力を使ったんじゃないかな。

野村 ターゲットのペルソナを十何種類とつくったんですけど、ひとつUnknownというペルソナがあったりとか。結局、そもそもペルソナをつくるという考え方自体がこの施設には機能しないっていう結論に至りました。女子高生なのにめちゃくちゃスタートアップマインドの子もいるし、ジェンダーの取り組みをしていながらビジネスに紐づけていたりする人もいる。

- 一方で、「誰でもクリエイティブだよね」って言い始めたら全人類がQWSのターゲットみたいになっちゃいますよね?

野村 いやほんと、そうなんですよね(笑)。社内で「誰がきて具体的に何が行われるんだ」と聞かれて「誰でもです。」と言ったら「いや、それで成立するわけないだろう」となるのが普通。

でも、これはすでに成立しているんです。「QWSチャレンジ」という打ち出しでプロジェクト募集したところ、2ヶ月で33チームに応募していただいて。集まった中には、大学生から、最高齢は91歳のチームまで入ってるんですよ。ここがまさしくQWSが表現されているところで、そういうチームが開業とともに活動を始めた。女子高生から91歳までが問いあえる場をつくってみると、お互いにいい気づきがあって、みんなにとっていいことが生まれる可能性の土壌があるなと気づけた。こうしたことをどんどんやって、突き詰めて行きたいです。

「問い」を通して創造性を起動し、共感で他者とつながる「Cultivation Program」

-多様な人が集い、問い合うというコンセプトを実際の場に浸透させるために、「QWSチャレンジ」以外に組み込んでいるしかけはありますか?

野村 共創を目指した施設が数あるなかで、つくる段階では共創的合意形成を目的にしたワークショップを入れても「つくっておわり」で、できた後に本当に共創が生まれてるんだっけ?という問いを失った施設もあるのではないかと思っています。そうならないように、QWSでは、土壌にときどき空気を入れ肥料をまいたり、ぬか床だったら手を入れてかきまぜたりするような働きかけを重視しました。

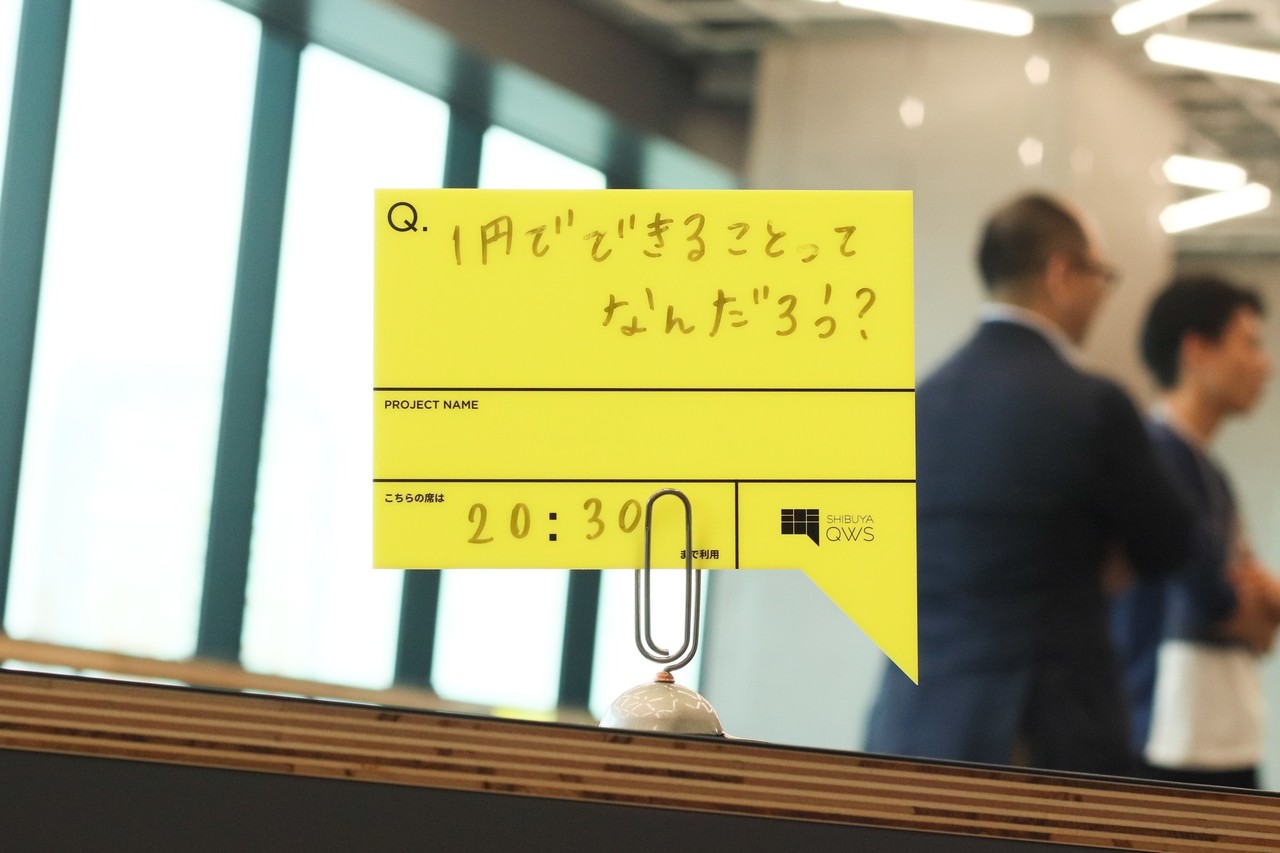

社内説明や一般の方に参加して頂いたプレ活動を実施していて感じたのは、「問い」という言葉に高尚なイメージを持つ方が多いということでした。確かに哲学的に考えることを連想させるようにも感じます。でも、QWSで行おうとしているのは、日常の雑多な中から感じる素朴な疑問や違和感から「問い」を見つけるということです。なので、「問い」は誰にでも少し思考を集中すれば見つかるもので、問うことで誰もがクリエイティブになれるという事を知って頂きたかった。そこで、小田さんにどの様なプログラムにすればそのハードルを下げることが出来るのかご相談しました。

そうして創っていただいたのが、Cultivation Program(カルティベーションプログラム)です。

カルティベーションプログラムは、自分で自分をクリエイティブだと思っていない人の創造性のスイッチを入れる着火剤。これを、メンバーになった人は全員受けられるし、できるだけ受けてもらうようにしたいです。

小田 問うことのハードルを下げるために、「問い」とは何か説明をしっかりして…というプロセスだと、あまり面白くないと思いました。問いを正しく定義しようとすると、逆に多様な人が参加しにくくなってしまうことが考えられます。なので、まずやってみる、あるいは問うてみる、というところに、面白さを感じてもらえる入り口のつくりかたを大切にしました。

-カルティベーションプログラムは、具体的にどんな風に進んでいくのでしょうか?

カルティベーションプログラムは、基本的には「出会う」「磨く」「放つ」の三部構成です。最初は問いの入り口に立つところから始めます。問いの楽しさを感じてもらいながら、対話したり、問いを交換したり。段々と学びを深めてもらい、問いに関する感性を高めてもらう。そして最後には様々な人を巻き込む問いを放つことができるようになる。3つの段階の中にそれぞれのフェーズに合わせた全部で9つのプログラムを織り込んでいます。

-オープントライアルプログラムを実施済みだと伺っているのですが、どんな場になりましたか?また、プログラム前後で参加した方々の変化は見てとれましたか?

小田 全4回のトライアルプログラムにすべて参加された方は10数人いたのですが、その中のひとりに高校生がいて、彼女の話している内容がプログラムの前と後でまるっきり変わっていました。

野村 僕もそれを感じました。姿勢がすごくやわらかくなったというか、質問調だったのが、相手のことを理解しようとか自分のことを理解してもらおうという表現に変わっていたんですね、語尾とかが。これってなんだろうなと、すごく不思議に感じました。

あと、参加した皆さんから「あったかい気持ちになりました」っていう感想をたくさんいただきました。それはおそらく、カルティベーションプログラムという場ではみんなが共感しあおうとしていて、答えを見つけ出そうとはしていないからなのかな、と。答えを出そうとすると、答えって全員違うから、「意見が違うね」で終わっちゃうんですけど、問いにフォーカスすると、「なんでそう考えた?」というスタンスになるから、結局、共感しあっていく。場全体が、すごく不思議な姿勢になっていく。あれが面白いな、と。なんでなんだろう?

小田 一般的に「問い」っていうと、「答えを生み出すためのいい問い」とは何かというクリティカルな話になるんですが、カルティベーションプログラムで生まれてた問いって多分それじゃないんです。ものごとを多角的に見ることを楽しむ問い、という感覚なのかなと。

野村 ちょっとエッジーな、大学生の男の子がいて、「サラリーマンって仕事はおもしろいの?」という問いを書いてましたよね。その後、みんなで、みんなが書いた中から興味ある問いを選びましょう、という時にこれが選ばれた。それで彼は、「自分の親父を見てるとちっとも仕事面白そうじゃない。毎日つらそうだ。こんなんで社会人になって夢はあるんですか?」と問うた。それに対してみんな「自己実現」とか「成長」とか意見を言うんだけど、彼は「でも自分の親父はそんな感じじゃない。辛そうで、ただ単に金を稼ぐためにやってるようにしかみえません。」と言う。最終的にその子が納得したのは、「じゃあお父さんは仕事がつまらないと仮定して、でも君を幸せにするために、お父さんは頑張ってるんじゃないか?」と言われたときなんです。問いを起点に、そういう意見交換できることによって、凝り固まっていたことが変わっていく。可能性の土壌が耕されていることが垣間見えた瞬間でした。

小田 誰かの問いに対してみんなで対話していく時間を組み込んで、初めは自分の視点だけの問いだったのが、その問いに対するいろんな視点を吸収して変わっていく、豊かになっていくようにプログラムを設計しています。結果として、物事に対して受容する力が伸びます。自分の中にだけあると思っていた問いが、シェアされる中で接続できると気がつく。誰かとの接点をつくれるということは、違う人の考え方を理解しようとする姿勢につながる。答えを探る中では難しくても、問いを探る中ではつながることができるはずなんです。QWS自体が入り口でターゲットを削がない間口の広さを重視しているので、カルティベーションプログラムとしてもここを重視して設計しました。楽しみながら入ってきつつも、気づいたら問いたい問いが見つかっていたりとか、誰かの問いに対して問いを投げかけることが楽しいことだと気づいたり。そこから、チームになったりプロジェクトが生まれたりという深いところにいく、そういうあり方がQWSのオリジナリティになっていくんだろうなと思います。

-ハード面ではいかがでしょうか?間口ひろく、誰もが雑多な問いを問えて、プロセスやコラボレーションが生まれる場にするというビジョンは、どのように空間に具現化していったんですか?

松井 空間って、ふつうは機能別に部屋を定義します。でも、QWSは、空間同士の境目に微妙なグラデーションを持たせることを意識していて、サロンはサロンでも、ガラス張りですぐ隣のすぐクロスパークが見えたりとか。プロジェクトスペース同士の間にコミュニケーターのいるハブがあったりとか。スペクトラムというか、白黒つけない空間をつくってあります。それによって、問いが隣どうしで見えることをはじめ、ぜんぜん違う立場や考えの人がすぐ近くで生活している状態が起きてくる。そういう空間でこそ、問いが問いが生む接続性が生まれるかな、と考えました。

野村 機能としては、キッチンはどうしても入れたかったんですよね。会員制の場にキッチンを入れるのは保安やコストなどいろいろな面でとても難しかったんですが、どうしても入れたかった。なぜかといえば、目的なく集まれる副次的な場をつくりたかったからなんです。例えるなら、囲炉裏です。暖をとったり火を見たり食事をしたりと、人々がなんとなく三々五々集まる場所。集まるのに目的がありすぎると、交わされる言葉も単なるディスカッションになってしまう。そうなると偶発的なコラボレーションによる創発も起きない。

松井 余白、大事ですね。壁で切ったら、コワーキングによくある「こっちはわたしたち、あなたは別」という心理的な壁ができてしまう。パブリックとそうじゃないところの境を曖昧にしないと、会員だけの場所になってしまう。会員制というビジネスモデルがありながら、そこにどう、新しい色んな人たち同士の出会いをつくる余白をデザインするかって難しくて。そこに頭を使いました。

問いの力でコミュニティを越境しソサエティを創る

-コンセプト、空間デザイン、プログラムががっつり噛み合って走り出した印象のQWSですが、今後社会にどんな価値を提供していく場所になるでしょうか?

野村 QWSの中だけでやっていていてもしょうがなくて、いかに街に還元していくかだと思っています。僕らの、ディベロッパーでありながら鉄道会社で、沿線から逃げられないという特徴を生かしたいと思っています。沿線を良くしていくしか僕らが生きていく道はなくて、住んでいる人と一蓮托生なので、いかにQWSから沿線全体をよくするかが勝負だと思っています。

これまでも、先輩たちが地域の地権者の方々とお酒を酌み交わして、「大事な土地を活用させてください」とお願いする。そういうことをずっと70~80年やってきてまちをつくってきています。そういう関係性があるので、北欧のフューチャーセンターみたいな、リビングラボとイノベーションセンターを接続して、地域課題を持ち込んで集合知で解決していこうよ、といったことができるのではないかと思っているんですね。だからこそ、問うことが大事で。

課題ってなんなんだっけ?例えばゴミを減らしたいよねっていう時に、ひとつの解決策じゃなくて、いろんな解決策のパターンを考えられる人が集まる土壌が渋谷にある中で、そのど真ん中に「問う」ということがインストールされている施設があれば、もしかしたらできるかもしれないなと思っています。そういう意味では、QWSを社会システムにしていきたいですね。

小田 渋谷にはすでに多様なコミュニティがあります。またそれだけ複雑な問題が集まりやすい。だから、問題解決しようとすると、複合的な視点を持ったアプローチをする必要があると思います。そこにせっかく多様なコミュニティがあっても、つながっていなかったらまったく意味が無くて。最近では「トライブ(部族)化する」という言われ方もしますが、間が溶け合う感じにならないと、面白い感じになっていかない。

松井 実は、QWSでは「コミュニティ」って言葉を今回あんまり使っていなくて、あえて「スクランブルソサエティ」と言っているんですね。それはどういうことかというと、渋谷の中にはすでにいろんなコミュニティがある。地権者、商店会、100BANCHもそうだしEDGE of もそう。いろんな存在があるなかでのQWSの役割って、コミュニティの人たちが、自分たちだけでは取り組めない活動をここに持ち込んで、ソサエティ-コミュニティ群-を形成する場所になることだと思います。渋谷の谷底に、いろんな坂上の違うカルチャーが混ざってきて、菌のように交わって、影響されて持ち帰っていく”ぬか床”みたいな。いろんな野菜をぶちこんでも混ざって味がついてくみたいな場所になったらいいですよね。

小田 まさに、問いに「出会う」「磨く」「放つ」プログラムに「カルティベーションプログラム」という名前をつけたのは、カルチャーの語源だからです。カルチャーを育てることはソサエティを育てること。コミュニティが畑だとすれば、ソサエティはもっと広い土壌みたいなイメージで。そう言った意味で「QWSにいるとなんだかいつもと違うことが違った形で問いあえる」というような土壌を実現したいと思います。

多様な人が多様な問いを問い合うことで、個の創造性が表出し、他者に対する受容性が育まれる。そのプロセスを通じて、個と個がつながりあいチームやプロジェクトが形成されていく。QWSでは、問いを起点にした新たな社会づくりが始まっています。

<Mimicry Design ミミクリデザイン>

ミミクリデザインは、最新の学術研究に裏打ちされたワークショップデザインの方法論を駆使しながら、企業や地域の課題を創造的に解決するファシリテーター集団です。ワークショップとリサーチの手法を組み合わせたユニークなプロジェクト設計による商品開発、組織開発、人材育成、地域活性化などのコンサルティングサービスを提供しています。

詳しくはミミクリデザインのウェブサイトをご覧ください。

https://mimicrydesign.co.jp/

※本対談記事は、ミミクリデザイン公式noteの記事(https://note.com/mimicry/n/nc2ffbe4f134e)を一部編集した転載記事です。