モノやサービスがあふれ、飽和しつつある現代。課題に対するニーズがなくなり、「問いを見つける力」が必要な時代に差し掛かっている。 11月1日、共創スペースの「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」が、渋谷スクランブルスクエアの15Fについにオープン。渋谷ならではの多様な人材が議論し、問いを生み出すことで、「新たな社会価値に繋がる可能性の種」を育てる場だ。 世の中を変える「問い」は、どのように生まれるのか。同施設の責任者である野村幸雄氏と、クリエイターのエージェント会社のコルクを立ち上げ、自身も編集者として『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などの作品をヒットに導いてきた佐渡島庸平氏に、話を聞いた。

取材・編集=金井明日香 構成=角田貴広 撮影=露木聡子 デザイン=堤香菜

(こちらの記事は2019/8/16に公開された、NewsPicks Brand Design制作記事の転載となります)

「木こりにハマれる」人が、問いを生む

── 佐渡島さんは昨年出版した著書『WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE』で、「問題解決よりも、問題発見できる能力が必要」と書かれていましたね。

佐渡島:はい、そうです。その理由の一つが、社会から問題自体がなくなりつつある、ということなんです。

今まで人間が向き合ってきた課題は、膨大な知識を武器に解決していく類のものでした。たとえば医者の仕事。レントゲン写真から病気を見つけるには、目の前の事例に膨大な知識・経験を照らし合わせて、判断しますよね。

ですが今では、機械処理の技術が進み、精度もスピードもすでに人間を凌駕している。そう考えると、論理的・科学的に解決できる課題を、人間が扱う必要がなくなりつつあるんです。

さらに現代では、「仕事が楽しくない」「何となく寂しい」など、人の悩みはより抽象的、かつパーソナルになりました。

その悩みを解消するために、「役に立つ」「お金になる」といった合理性の軸は、あまり役に立たない。むしろ「どうしたら仕事が楽しくなるんだろう」と感性を使い、「問い」自体を生み出してしまう人が、重宝されていくんです。

── 「問い」を見つけられる人とは、具体的にどういう人でしょうか。

佐渡島:僕の周りには、変わったことをやっている人が多くいます(笑)。「木こりにハマっている」とか、「北海道の廃墟を買ってリノベしている」とか。外から見ると無意味でしかないことを、全力でやっているんです。

つまり、既存の枠なんて無視して、誰も思いつかないようなことをしているんですよ。しかも、「成長したい」とか「新しい挑戦をしたい」というよりは、ただ「楽しいから」という理由で(笑)。

これまでの映画やテーマパークって、「こういう風に楽しみなさい」「ここで泣きなさい」と設計された、いわゆる“型にはまった”遊びだったと思うんです。

そういった既成品の遊びではなくて、自分で独自の遊びを生み出せる。「木が倒れる時の音が素敵だな」といった感性を持てる。そういう人が「問い」を見つけていける人だと思いますね。

── 「SHIBUYA QWS」も“問いを生み出すこと”を目的とした共創スペースです。どのような意図があるのでしょうか。

野村:「SHIBUYA QWS」とは何か、というお話から少しさせてください。QWSは、会員制の共創スペース。11月に開業する「渋谷スクランブルスクエア」ビルの15Fに、オープン予定です。

ビジネスパーソン、クリエイター、研究者、アーティスト、学生などの専門領域が異なる多様な人たちが集まり、新規事業の立ち上げや、新しいアイディアの創出ができる場を目指しています。

そのために、交流を促進するワークスペースやイベントスペースを設けるのはもちろん、活発に意見が交わされるコミュニティにしていきたいと考えています。

「SHIBUYA QWS」という名前は「Question with Sensibility」の略で、「問いの感性」という意味があります。

私たちが問いの創出を重要視する背景には、「イノベーションの自己目的化」への危機感があります。つまり多くの企業で、イノベーションを起こすこと自体が、目的になってしまっているのではないか、ということです。

本来はまず課題があって、その解決プロセスの中でたまたまイノベーションが生まれてくるはず。ですが佐渡島さんがおっしゃるように、社会には人間が解決すべき課題自体が減ってきている。結果的に、多くの企業の成長が止まっています。

問いがなければ、何も始まらない。ですが問いの創出の代わりに、イノベーションの創出を、あたかも万能の解決策のように掲げている。

そんな危機意識があるからこそ、QWSでは問いを生む感性を育てていきたいと考えているんです。

── 「問いの創出」と聞くと、難解な印象です。具体的には、どう行動したら良いのでしょうか。

佐渡島:「問いを立てる」というと哲学的に聞こえますが、本当に大事なのは、「この飲み会を最高に楽しくするには、何の話をしたら良いだろう」レベルの問いなんですよ。

目線が低いことと、高いことが同時に存在しているからこそ、イノベーティブになる。目線が高いものばかりだとリアリティがないし、共感できないじゃないですか。

一流の人たちを見ていると、半径5メートル内のことだけで世の中を変えている。どこまでゆるく、それでも憧れられる場を作れるかが、重要かなと。

コミュニティの成否を分けるもの

── 佐渡島さんは、ファンコミュニティ運営の先駆者でもあります。「問題発見」が重要な時代に、コミュニティの存在はどう関わっていますか。

佐渡島:僕は講談社での編集者時代を経て、クリエイターを集めたエージェント会社のコルクを、7年前に立ち上げました。講談社でもコルクでも、僕の仕事は作品を一人でも多くの人に届け、クリエイターを幸せにすること。

その方法を考え続けた結果、ファンコミュニティ運営に行き着きました。たとえば本が1冊だけ100万部売れるより、「実績は10万部でも、いつも応援してくれるファンがいる」という状況の方が、持続的な売り上げが期待できるのではないか。それに何より、作家の幸福感が高いのではないか、と考えた結果です。

ですが最近では、「クリエイター同士が繋がる」という種のコミュニティにも、すごく価値があると考えるようになってきました。

そう思うきっかけになった話があって。明治維新はそれぞれ薩摩藩や長州藩などの村に暮らす維新の志を持つ者たちが、日本を変えていきましたよね。

でもそんな才能あふれる若者が、それぞれの村にたまたま集まるなんて、確率的に低いじゃないですか。そう考えると、村にいたのは、個人としては普通の人間。

でも改革の機運が高まり、明治維新を志すコミュニティが、たまたまそれらの村に生まれた。そのコミュニティの影響で、普通の若者の意識が変わり、歴史を変える革命を主導できる人間に変わったんじゃないか。そう思うんです。

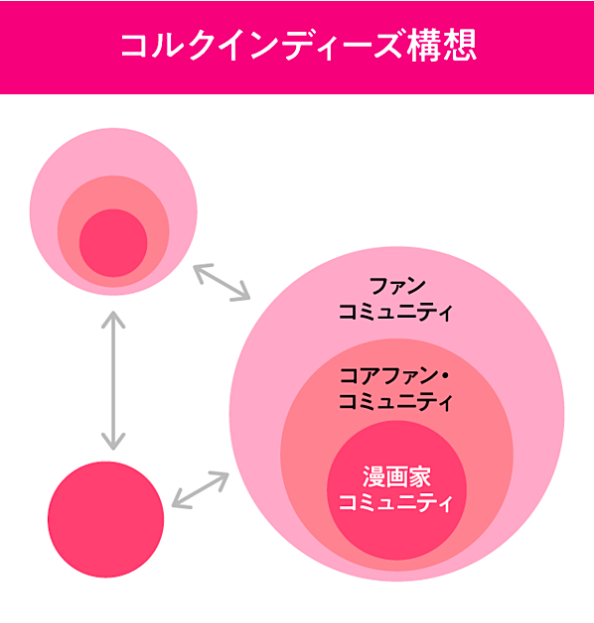

コミュニティの力で、人は成長する。そんなコミュニティを、クリエイターの世界でも作りたい。そう思って僕も、漫画家コミュニティ「コルクインディーズ」を作りました。

これまでの出版業界は、編集者と漫画家が一対一で対峙する文化で、漫画家同士が知り合う機会は少なかった。でも漫画家コミュニティ内で集まって議論すると、彼ら、めちゃくちゃ切磋琢磨して成長していくんですよ。

野村:私が最初にQWSを構想した時は、「ルナー・ソサエティ」という、イギリス人が作った昔のコミュニティをイメージしていました。

それは当時の起業家から発明家、アーティストまで、いろんな人が集まり、満月の明かりの中で議論するような場所で。そのコミュニティが、産業革命の礎を築いてきたそうなんです。

QWSのコミュニティは「スクランブル・ソサエティ」と名付け、そんなコミュニティを目指していきたいと考えています。

── コミュニティを作っても、実践まで発展しない例もあると思います。切磋琢磨できるコミュニティと、失敗してしまうコミュニティには、どんな違いがあるんでしょうか。

佐渡島:コミュニティの質の差というよりは、コミュニティの内部にもさらに、小規模で熱量のある集合体があることが、大事だと思います。

たとえば僕はEO(アントレプレナー・オーガニゼーション)という、起業家の大規模なコミュニティに入っています。その中に、数人規模の小さいコミュニティがあるんです。そこでコーチングし合い、とてつもない学びを得ている。

「コルクインディーズ」も、内部に小さなコミュニティができつつありますね。その中でものすごい熱量の議論を交わし、あとは一人で作業に没頭する。

「コルクインディーズ」が成功したら、これと競合する新しいコミュニティも作って、競わせたいんですよ。AKB48と乃木坂46が切磋琢磨しているみたいに(笑)。

さらに、それぞれのコミュニティにファンがついて、複数のコミュニティがかけ合わさって、変化していく。小さく濃密なコミュニティと、大きくゆるやかなコミュニティを両方運営していくことが、コミュニティを活性化させる上で必要だと、最近では考えています。

世界観は「場の編集作業」から生まれる

── QWSのターゲットは、どのような人なのでしょうか。

野村:肩書きや年齢は関係なく、何かに挑戦したいと考えている方であればどんな方でも入会可能です。特に応援したいのは、いわゆるスタートアップの、0→1フェーズ。会社員をやりながら、「空き時間で新しいものを生み出したい」といった方も大歓迎ですね。

月額会員費は2万5000円です。この場所でチームを作ってほしいと考えており、3人以上でプロジェクト活動される場合は、割引にしようと思っています。

── 佐渡島さんがQWSのコミュニティを設定するとしたら、どんな設計にしますか。

佐渡島:入会の審査をどうするかは、重要な点ですよね。僕の漫画家コミュニティには、僕がフルコミットすると決めた人しかいない。だからここにいる人たちは、お互いに新人だとしても、「あいつには何か特別なものがあるはずだ」と思うわけです。

昔は起業する人が珍しかったから、それだけで試金石になった。でも起業のハードルが下がった今、その人の真剣さやコミットメントの熱量を測るのが、難しくなっていますね。

野村:同感です。熱量の高いコミュニティを実現するために、QWSでは定期的に「未知の価値に挑戦するプロジェクト」を募集する「QWSチャレンジ」を実施します。

そこでは、各分野でご活躍される方々に審査員になっていただき、審査員自ら応援したいと思えるプロジェクトを選んでいただこうと考えています。

詳細はこちら:https://awrd.com/award/qws

佐渡島:同じくポイントになるのが、アーティストと起業家を交わらせていいのかという点。起業家は絶対に資本主義の中で勝負しないといけないじゃないですか。だけど、アーティストは思考を深める時には、お金については考えなくてもいいんです。

だから、隣で起業家が投資を受けるなど、お金の話が飛び交う中で、そこにいるアーティストが何かをなし得るのかということです。多様な才能を持つ人同士の組み合わせはもちろん大事ですが、その特性に合わせて組み方を考える必要はあると思いますね。

野村:アーティストをQWSの施設に巻き込んでいくような施策は、必要だと思っています。たとえば、QWSの壁を使って絵を展示できれば、インテリアにもなるし、パトロンになるような人が興味を持ってくれる可能性もあると思っています。

── QWSにはイベントスペースもありますが、佐渡島さんだったらQWSでどんな企画をやりますか。

佐渡島:単発のイベントが面白くても、魅力的なイベントをやり続けるって、難しいですよね。一般的に、イベントスペースが上手くいき始めるのは、イベントを1年くらい継続して毎日回せるようになってからと聞きます。

オリジナリティのある企画を出し続ける、つまりその「場所を編集する」ことで、世界観が生まれるんですよ。「場所を編集する」ってたとえば、イベントカレンダーが、雑誌の目次みたいになっていて、イベント一覧を見ればその場所がどんな場所なのか、分かってしまうイメージです。

QWSが「問いを生む」場所だとすれば、12カ月分の問いを用意して、その問いに沿って毎月イベントを作るとか、どうですか。

野村:それは面白い。ぜひ挑戦したいです。

── 渋谷というQWSの立地については、どう感じていますか。

野村:スタートアップのオフィスも多く、ビジネスの拠点でもありながら、クリエイターを呼び寄せる独自のカルチャーを持っている。渋谷はまさに多様性の街。QWSのコンセプトには、ぴったりだと思っています。

佐渡島:実はコルクも、渋谷という街にこだわって起業したんです。池袋といえばアニメ、表参道だとハイブランドという風に、街の色ってありますよね。そこでエンタメのコンテンツといえば、渋谷しかないだろうと。実際僕も、Bunkamuraの映画や演劇を観まくってきた人間なんですよ。

渋谷から世界に新しいものを発信できるような、ムーブメントを起こしていきたいですよね。

野村:本当にそうですね。私たちも、QWSだけで完結しては、ダメだと考えています。周りのコワーキングスペースや、アカデミックな世界などとも手を組んで、一緒にこれからの渋谷を作っていきたい。

それが実現できるQWSコミュニティを、盛り上げていきたいと思います。