10/7 [ Cybernetic being Meetup vol.9 ] STELARC/BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab – Art & Science International Meetup in Tokyo 2025(QWSアカデミア 慶応義塾大学)

イベント概要

- 日付

- 2025/10/07(火)

- 時間

- 17:00 - 22:00

- 場所

- SCRAMBLE HALL (SHIBUYA QWS内)

- 参加費

- 無料

- 定員

- 100名(QWS会員限定)

Cybernetic being Meetup vol.9

ステラーク/分身「スプリット・ボディ」多国間リサーチラボ

アート&サイエンス 国際ミートアップ in 東京 2025

– スプリット・ボディは「分身」なのか? –

Cybernetic being Meetup vol.9

STELARC/BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab

Art & Science International Meetup in Tokyo 2025

– Does SPLIT BODY mean Bunshin ? –

[ On-site session + Live Streaming ]

2025年10月7日(火)17時〜22時

(会場:渋谷スクランブルスクエア15F 渋谷QWS スクランブルホール)

Oct 7th(Tue) 17:00-21:00JST Multilateral Lab Meetup , Talk Session & Performance

Venue: Shibuya Scramble Square 15F Shibuya QWS Scramble Hall : https://shibuya-qws.com/en/about/outline

主催(会場提供):SHIBUYA QWS Innovation協議会

共催:慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、JSTムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being)、STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab 、Living Together Co.

企画:Living Together Co.

助成:公益財団法人ポーラ美術振興財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団

グラフィックデザイン:ナナ・ビアコバ

Organizer(Venue Support):SHIBUYA QWS Innovation Council

Co-organizer:Keio University Graduate School of Media Design(KMD), Project Cybernetic being (JST Moonshot R&D Program Goal 1: “Cybernetic Avatar Technology and Social System Design for Harmonious Co-experience and Collective Ability”), STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab, Living Together Co.

Initiator:Living Together Co.

Grant by:Pola Art Foundation, Toshiaki Ogasawara Memorial Foundation

Graphic Design : Nana Biakova

*Cybernetic being Meetup は、サイバネティック・アバターで生み出す、身体的共創の可能性を議論するミートアップ。科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」研究開発プロジェクト「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」“Project Cybernetic being”が主催するミートアップイベントです。

*STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab は、先駆的アーティスト、ステラークのアート&サイエンスの領域横断的実践を通して、各国・多分野の実践者、研究者、アーティスト、キュレーター同士が知見を共有し、未来へ向けたアート&サイエンスの新たなナラティブや新領域プロジェクトを生み出すラボです。

🔻 More Info : この度のステラーク来日中(9月中旬〜10月中旬)のラボ企画・イベント詳細は以下よりご確認ください。

https://stelarc-lab.living-together.co/

10/8 はCybernetic being ラボツアー、オーストラリアを代表するパフォーマンスアーティストたち・ステラークのワークショップ、ジル・オーによるアーティストトークを開催します。下記よりご予約ください。We will hold Stelarc’s workshop and Jill Orr’s artist talk as well as the Cyberneting being lab tour(all on-site) on Oct 8th. Please reserve from below.

https://kmd-stelarclab.peatix.com

——————————

・全ての予定イベントはステラークの物理(会場)参加を伴います。他の登壇者はリモート参加も含まれるハイブリッド開催を予定。

イベント予定や登壇者は都合に応じて変更等が発生する場合もございます。予めご了承ください。

Stelarc will appear in-person in the scheduled events. The events will be in hybrid format(online & onsite) including online participation. The event participants and timeframes might change depending on the situations.Please understand in advance.

・開催イベントについては日英通訳・多言語字幕翻訳サポートを予定しています。

English – Japanese language translation / multilingual transcription is available in the scheduled events.

——————————

!!!!!!!!!!! Special Gift !!!!!!!!!!!!!!!!!

先着順!!!ステラークのサイン入りポスターをイベント先着20名様にプレゼントします!会場でお待ちしています!!

Sepcial lab posters with Stelarc’s signature will be given to the first 20 participants who arrived at the venue,first-come-first-served basis!

——————————

セッション1 17:00-18:30

「Cybernetic being Meetup vol.9 – スプリット・ボディは「分身」なのか?- 」

スプリット・ボディは「分身」なのか?

Cybernetic being の先駆けとなるパフォーマンスアートを1970年代から日本とオーストラリアを拠点に各国で展開してきたステラーク氏。日本のロボット工学者や科学技術研究者と協働して作品を制作する等、「アート&サイエンス」の分野横断を50年に渡るキャリアの中で実践してきたアーティストです。メディアアート、バイオアート、生命科学、メディア文化研究、身体情報学等、多分野のアート&サイエンス領域の研究者等とともに氏の言う「スプリット・ボディ」を深掘りし、また科学的研究テーマでもある「分身」の概念と重ね合わせ思考実験をします。

Participants:

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

Session1: 17:00-18:30JST

Does SPLIT BODY mean Bunshin? This session introduces Stelarc’s performance concept SPILT BODY, his perspective on the body / agency, and interdisciplinary practices and ideas through his 50 years career which includes his time in Japan. “Bunshin” and “Cybernetic being” is an explored theme by many science researchers in Japan and Stelarc’s performative presence and its fluid bodily experience could well narrate and justify the concept in this digital age. It also features panels from Art&Science research fields to conduct new thought experiments from different perspectives, including life sciences, media&culture studies, information somatics, media art, and bio art.

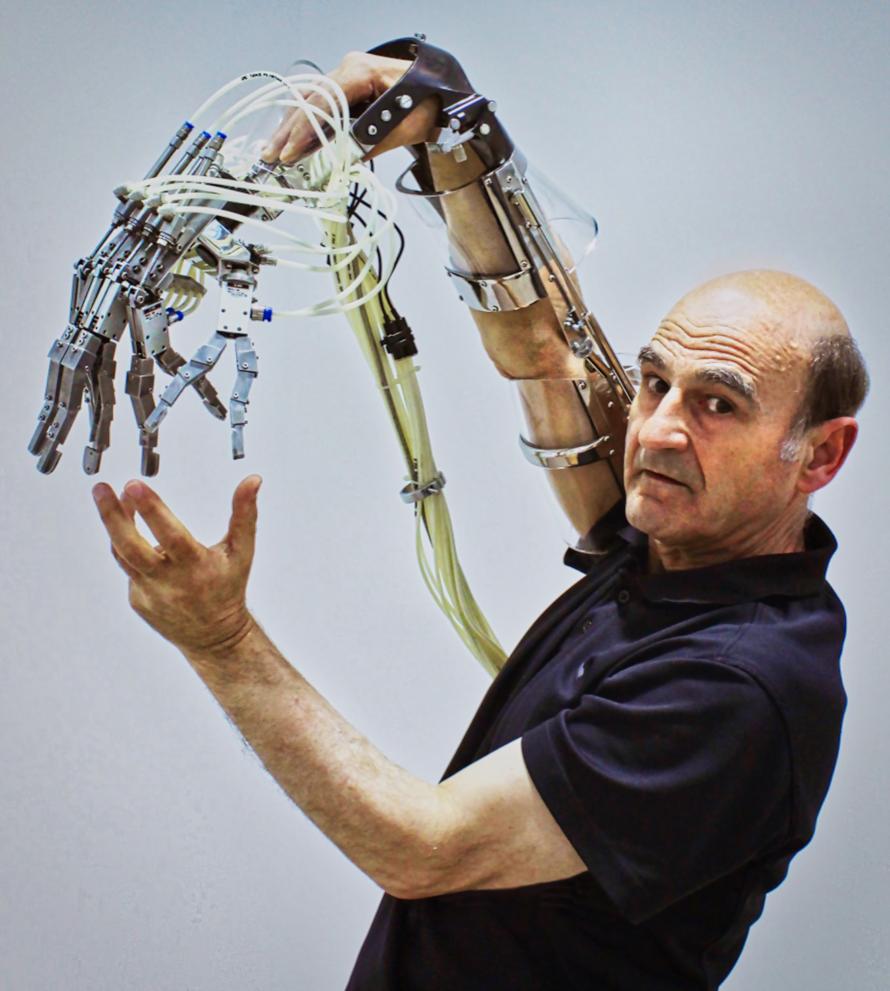

Stelarc ステラーク

Stelarc is an Australian performance artist, who has lived in Japan for 19 years. His projects and performances explore alternate anatomical architectures, interrogating issues of embodiment, agency, identity and the post-human. Stelarc’s works incorporate Prosthetics, Robotics, Medical Imaging and Biotechnology.

Between 1973-1975 he made 3 films of the inside of his body. Between 1976-1988 he completed 27 body suspensions with insertions into his skin. He has performed with a Third Hand, a Stomach Sculpture and Exoskeleton, a 6-legged walking robot. Fractal Flesh, Ping Body and Parasite are internet performances that explore remote and involuntary choreography via a muscle stimulation system. He is surgically constructing and stem-cell growing an ear on his arm that will be electronically augmented and internet enabled. For the 2020 Adelaide Biennial of Australian Art he exhibited and performed with a 9m long 4m high Reclining StickMan robot with online interactivity. His recent projects and performances in 2022 include Anthropomorphic Machine, Melbourne, Human / Code Ensemble, Yokohama and StickMan / miniStickMan, Melbourne. In 2023, Corporeal Counterpoint at Keio Media Design, Yokohama, Sculpting Sound, Krakow, and in 2024, “KYOSHIN” Sonic Resonance at CCBT, Shibuya, Tokyo, followed by the UNESCO Creative Cities of Media Art Global Forum “공진”,G.MAP, Gwangju, South Korea.

オーストラリア出身のパフォーマンスアーティスト。1970年代より19年程日本に居住し活動。身体の具現化と媒介、アイデンティティ、ポストヒューマン等の問題を問うような、新たな解剖学的構造を模索するパフォーマンス作品やプロジェクトを展開している。また、バイオテクノロジー、メディカル・イメージング、人工物やロボット工学等を包括するようなパフォーマンス作品を50年以上に渡り制作している。

1973年~1975年、自身の体の内部を撮影した映像3作品を制作。1976年~1988年の間で、27回に渡る「サスペンション Suspension」(自らの皮膚に針金で身体を釣り上げるパフォーマンス)を実施した。また、「第三の手 Third Hand」、「ストマック彫刻 Stomach Sculpture」、六足歩行ロボット「外骨格 Exoskeleton」等の作品を用いてパフォーマンスを展開。「Fractal Flesh」「Ping Body」「Parasite」はインターネットとつなげ、筋肉刺激のシステムを介した遠隔かつ不随意のコレオグラフィーを探索するパフォーマンスである。

また、現在進行形で、インターネットへの接続を可能とする電子拡張された耳を自身の腕に幹細胞を埋め込み「腕にある耳 Ear on Arm」を外科的に構築する(2010年にプリ・アルスエレクトロニカ、ハイブリッドアート部門のゴールデンニカ(最優秀賞)を受賞)。2020年、オーストラリアのアデレード・ビエンナーレでは、オンラインでのユーザーインタラクションを伴う、直径9M×高さ4Mの「Reclining Stickman」のパフォーマンスと展示を行った。2022年には「擬人マシーン Anthropomorphic Machine」(メルボルン)、「Human/Code Ensemble」(横浜)、「StickMan / miniStickMan」(メルボルン)。2023年、慶應大学KMDと協働した「Corporeal Counterpoint」(横浜)、「Sculpting Sound」(クラクフ)。2024年にCCBT(東京)、同年韓国光州市G.MAP開催ユネスコフォーラムにて「Sonic Resonance – KYOSHIN – 」を発表。現在に至るまで新作パフォーマンスやプロジェクトに精力的に取り組んでいる。

[Lab Participants]

Researcher: Kouta Minamizawa (Keio University)

Professor, Keio University Graduate School of Media Design (KMD)

Project Manager, Project Cybernetic being, JST Moonshot R&D Program

KMD Embodied Media Project https://www.embodiedmedia.org

JST Moonshot | Project Cybernetic being https://cybernetic-being.org

Haptic Design Project http://hapticdesign.org

After receiving his PhD. in Information Science and Technology from the University of Tokyo in 2010, he joined KMD and directs KMD Embodied Media Project, where conducts research and social deployment of embodied media that transfer, enhance, and create human experiences with digital technologies. His research expertise includes Haptics, Embodied Interaction, Virtual Reality, and Telexistence. He also promotes activities on Haptic design as well as serves as a project manager of the Cybernetic being project under the Japan government’s Moonshot R&D program.

研究者(身体情報学):南澤 孝太 (慶應義塾大学)

研究分野:ハプティクス/XR/身体性メディア

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授

2005年東京大学工学部計数工学科卒業、2010年同大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。KMD Embodied Media Projectを主宰し、身体的経験を共有・創造・拡張する身体性メディアの研究開発と社会実装、Haptic Design Project を通じた触覚デザインの普及展開を推進。日本学術会議若手アカデミー幹事、テレイグジスタンス株式会社技術顧問、科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1プロジェクトマネージャー。

Researcher: Hideo Iwassaki (Waseda University)

Director of metaPhorest (bioaesthetics platform), Professor, Waseda University

metaPhorest: https://metaphorest.org/en/about/

Biologist and artist. Director of metaPhorest (bioaesthetics platform), Professor, Waseda University. He is interested in the complicated relationship among scientific, philosophical, cultural, historical and aesthetic views of life. In 2007 he founded metaPhorest, an interdisciplinary art/science platform, where both artists and biologists share space for science and art simultaneously. He has also studied molecular microbiology and chronobiology, and is a co-founder of the Japanese synthetic biology society (Japanese Society for Cell Synthesis Research). He has received the Excellent Award of the Japan Media Art Festival, Research Awards from Japanese Chronobiology Society and Japanese Society for Microbial Genomics, etc.

研究者(生命科学):岩崎秀雄(早稲田大学 metaPhorest)

早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科 細胞分子ネットワーク研究室

1971年 東京生まれ。metaPhorest主宰、早稲田大学理工学術院・教授。科学および芸術の一筋縄ではいかない界面・関係性に興味を持ち,生命をめぐる科学・思想・芸術に関わる表現・研究のプラットフォームmetaPhorestを2007年より運営。「生命美学」のコンセプトを掲げ、国内外で作品制作・研究発表を行うとともに、生物時計や形態形成に関する研究を行ってきた。アーティストとして、ハワード・リヒター賞(SICF)、オロン・カッツと共同でSynthetic Aesthetics採択 (NSF, BSCRC)、文化庁メディア芸術祭アート部門 優秀賞、生物学研究者として日本時間生物学会学術奨励賞、優秀若手研究者賞(文部科学省)、日本ゲノム微生物学会学術奨励賞など受賞。主著に『<生命>とは何だろうか:表現する生物学、思考する芸術』(講談社現代新書、2013年)。

Researcher : Tomoko Shimizu ( Tokyo University of the Arts )

Professor at the Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts

https://www.shimizu.geidai.ac.jp/about

Professor at the Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts. Her areas of specialization include cultural theory and media studies. Focusing on the intersections of art and technology, her research engages with themes such as animal, gender, the body, and posthumanism. She holds a Ph.D. in Literature from the Doctoral Program in Literature and Linguistics at the University of Tsukuba. She previously held teaching and research positions at Yamanashi University and the University of Tsukuba, and served as a visiting scholar at the Reischauer Institute of Japanese Studies, Harvard University (Fulbright Fellow), and at Freie Universität Berlin. She is the author of Bunka to Bouryoku (Culture and Violence: The Unravelling Union Jack) Getsuyosha 2013, and Dizuni to Doubutsu (Disney and Animals: Breaking the Spell of Magic Kingdom) Chikuma Shobo 2021. Her co-translation works include: Notes Toward a Performative Theory of Assembly by Judith Butler, Declaration by Antonio Negri and Michael Hart, and Surveillance after September 11 by David Lyon.

研究者(メディア文化論):清水知子(東京芸術大学)

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授。専門は文化理論、メディア文化論。とくにアートとテクノロジー、動物、ジェンダーについて、芸術と政治をめぐる問題を多角的に研究している。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科修了 博士(文学)。山梨大学、筑波大学、米国ハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員(フルブライト研究員)、ドイツ・ベルリン自由大学客員研究員を経て現職。著書に『文化と暴力――揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『ディズニーと動物――王国の魔法をとく』(筑摩選書)、共訳書にジュディス・バトラー『アセンブリ——行為遂行性・複数性・政治』(青土社)、アントニオ・ネグリ/マイケル・ハート『叛逆』(NHK出版)、デイヴィッド・ライアン『9・11以後の監視』(明石書店)、他。

セッション2 18:45-20:30

「アート&サイエンスの新たな地平〜2050年の国際展〜」

1970年代から19年間日本に居住し画期的な作品を世に送り出してきたステラーク氏。まだ「メディアアート」という概念や言葉もない時代の分野横断的実践は、50年という時空を超えて現時代のアート&サイエンス分野の実践に通じます。そして、昨今のテクノロジーやAIの急激な進化に伴い、アート&サイエンス分野の課題やテーマ、表現手法も日々変容しています。

人間存在や人間の創造性があらためて試される時代に、また2050年の未来に向けて、各国・各分野で優先的に取り組むテーマは何なのか?アート&サイエンス領域の国際展、分野横断プロジェクトのあり方とは?タイ・インドネシア・オーストラリア・日本から、背景と専門性の異なるパネルの実践を交えてセッションします。

Participants:

Online: Leonhard Bartolomeus, Anna Daivis, Pat Pataranutaporn, Kawita Vatanajyankur, Abigail Bernal, Agung Hujatnika, Irene Agrivina, Jeffi Manzani

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

Session 2: 18:45-20:30 JST

“New Horizons in Art & Science: International Exhibition in 2050”

Stelarc has resided in Japan for 19 years since the 1970s producing groundbreaking works. His interdisciplinary practices, which predate the concept and terminology of ‘media art,’ resonate with contemporary art and science practices across 50-years. With the rapid evolution of technology and AI in recent years, the challenges, themes, and expressive techniques within the art and science fields are also undergoing constant transformation.

In an era where humanity and creativity are once again being challenged, what are the priority themes that could be addressed in different locations in Asia-Pacific regions? What should the form of international exhibitions and interdisciplinary projects in the art and science field be? What do we envision both individually and collectively?

This session will feature panel discussions with Art&Science practitioners from Thailand, Indonesia, Australia and Japan from different backgrounds and expertises.

Leonhard Bartolomeus レオナルド・バルトロメウス

https://performingarts.jpf.go.jp/en/article/6821/

Curator of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

Based in Indonesia’s capital of Jakarta is the artistic collective “ruangrupa” that engages in a wide range of community-centric activities, from organizing exhibitions and festivals, producing radio broadcasts and engaging in online publishing, surveys, research and more (including serving as artistic directors for documenta 15 in 2022). As of 2019, a member of the collective, Leonhard Bartolomeus, has joined the curator team of the Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), an organization known for its progressive explorations of forms of expression utilizing media technology.

インドネシアの首都ジャカルタを拠点に、コミュニティに密着しながら、展覧会やフェスティバル、ラジオ放送、オンライン出版、調査・研究など幅広い活動を行うアーティスト・コレクティブ「ルアンルパ」(2022年に開催される「ドクメンタ15」のアーティスティック・ディレクター)。そのメンバーでもあるレオナルド・バルトロメウスが、2019年にメディア・テクノロジーを用いた表現を探究していることで知られるYCAM(山口情報芸術センター)のキュレーターチームに参画。

Anna Davis アンナ・デイビス

Anna Davis is a curator and researcher of contemporary art with over 20 years’ experience. As Curator at the Museum of Contemporary Art Australia, she is a leading advocate for the arts, shaping and presenting the museum’s artistic program, developing exhibitions and commissions, and contributing to the growth and display of its permanent collection. Anna has led major exhibition projects and commissions with artists including Tarek Atoui, Zheng Bo, Daniel Boyd, Yuko Mohri, Marguerite Humeau, Moon Kyungwon & Joonho Jeon, Patricia Piccinini, Stelarc and Lu Yang. Her exhibitions have been presented at institutions such as the Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) Korea, Christchurch Art Gallery Te Puna o Waiwhetū, Aotearoa New Zealand, The Art Gallery of New South Wales, Perth Institute of Contemporary Arts (PICA), and TarraWarra Museum of Art, Victoria.

Anna’s research focuses on the intersections of art, technology, and future ecologies, encouraging critical thinking around these connections. Her curatorial practice emphasises creating new platforms for artists to present experimental work and fostering interdisciplinary dialogue with diverse audiences. In 2022, she was one of five co-curators of rīvus: the 23rd Biennale of Sydney, which highlighted non-human perspectives through a series of conceptual wetlands across the city. In 2015/16, she co-curated New Romance: Art and the Posthuman and was co-director of Energies in the Arts, a multidisciplinary research project presented in conjunction with her award-winning exhibition, Energies: Haines & Hinterding.

Anna holds a PhD in Media Arts from the University of New South Wales and is a frequent presenter on contemporary art. Her writing contributes significantly to the field, and she has edited and authored numerous exhibition catalogues and artist monographs, including Jenny Watson: The Fabric of Fantasy (2017), Claire Healy & Sean Cordeiro (2012), Sun Xun (2018), and most recently, Nicholas Mangan: A World Undone (2024), co-edited with Anneke Jaspers and published by MCA Australia and Lenz Press, Milan.

アンナ・デイヴィスは、20年以上の経験を持つ現代美術のキュレーターであり研究者である。オーストラリア現代美術館のキュレーターとして、同美術館の芸術プログラムの形成と紹介、展覧会とコミッションの開発、常設コレクションの成長と展示に貢献する。タレック・アトゥイ、鄭博、ダニエル・ボイド、毛利悠子、マルグリット・ユモー、ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ、パトリシア・ピッチニーニ、ステラーク、ルー・ヤンなどのアーティストとの大規模な展覧会プロジェクトやコミッションワークを主導。彼女の展覧会は、韓国近現代美術館(MMCA)、クライストチャーチ・アートギャラリー、テ・プナ・オ・ワイウェトゥ、アオテアロア・ニュージーランド、ニューサウスウェールズ州立美術館、パース・インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ(PICA)、タラワラ美術館(ビクトリア州)などで開催されている。

アンナの研究は、アート、テクノロジー、未来のエコロジーの接点に重点を置き、これらの関連性について批判的な思考を促している。彼女のキュレーターとしての活動は、アーティストが実験的な作品を発表するための新しいプラットフォームを作り、多様な観客との学際的な対話を促進することに重点を置いている。

2022年に開催された第23回シドニー・ビエンナーレでは、5人の共同キュレーターの一人として、街中に広がる一連のコンセプチュアルな湿地帯を通して、人間以外の視点に焦点を当てた。2015/16年には「New Romance」を共同キュレーション: また、受賞歴のある展覧会「Energies」と連動して開催された学際的リサーチ・プロジェクト「Energies in the Arts」の共同ディレクターを務めた: ヘインズ&ヒンターディング

ニュー・サウス・ウェールズ大学でメディア・アートの博士号を取得。彼女の執筆活動はこの分野に大きく貢献しており、ジェニー・ワトソンを含む多数の展覧会カタログやアーティスト・モノグラフを編集・執筆している: The Fabric of Fantasy』(2017年)、『Claire Healy & Sean Cordeiro』(2012年)、『Sun Xun』(2018年)、最近では『Nicholas Mangan』など、数多くの展覧会カタログやアーティストのモノグラフを執筆している: Anneke Jaspersとの共編著『A World Undone』(2024年)は、MCA AustraliaとLenz Press(ミラノ)から出版された。

Pat Pataranutaporn パット・パタラヌタポーン

Pat Pataranutaporn, Ph.D. is an assistant professor and a researcher at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). He serves as a co-director of the Cyborg Psychology research group at the MIT Media Lab and also the Advancing Humans with AI (AHA) research program Research Program. His research lies at the intersection of AI and human-computer interaction, where he develops and studies AI systems that support human flourishing.

Pataranutaporn’s research contributions have been published in numerous peer-reviewed journals and conferences, such as Nature Machine Intelligence, The New England Journal of Medicine AI, ACM SIGCHI, ACM IUI, ACM SIGGRAPH, IEEE, and NeurIPS. His work has been highlighted by the United Nations AI for Good forum, and has been featured in MIT Tech Review, the Guardian, New York Times, Washington Post, Forbes, the Atlantic, Scientific American, Wall Street Journal, National Geographic, and more. Pataranutaporn’s work has also been honored as one of TIME’s “Best Inventions of 2023” and was included in Fast Company’s “World Changing Ideas” in 2023 and 2025.

Pataranutaporn has been awarded fellowships and grants by multiple research agencies and corporations, including NASA, OpenAI, MIT J-WEL, KBTG, Bose, MQDC, and NTT Data. He has also collaborated with researchers from both academia and industry, including researchers from Stanford Medicine, Harvard, Mass General Brigham, UCSB, UCLA, UC Irvine, Microsoft Research, OpenAI, NTT Data, and more.

Pat’s projects have been exhibited at the MIT Museum (Massachusetts), Asia Pacific Triennial (Queensland Art Gallery, Australia), The Art Gallery of Western Australia (Australia) MAXXI – National Museum of 21st Century Art (Italy), Bangkok Art Biennale (Thailand), Bangkok City Gallery (Thailand), National Museum of Singapore (Singapore), Essex Peabody Museum (USA), London Design Festival (UK), Transmediale Festival (Germany), National Taiwan Science Education Center (Taiwan), IDEA Museum (Arizona), Mesa Arts Center (Arizona), Autodesk Gallery (California), SIGGRAPH Asia (Tokyo), Ars Electronica (Virtual) and more. Pat also serves as the co-creator and writer for the Netflix sci-fi anthology series “Tomorrow and i” premiered in 2024.

パット・パタラヌタポーン博士は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の助教兼研究員。彼はMITメディアラボの「サイボーグ心理学」研究グループの共同ディレクターを務めるとともに、AIを活用した人間の発展(AHA)研究プログラムの研究プログラムにも携わっている。彼の研究対象はAIとヒューマン・コンピュータ・インタラクションの交差点にあり、人間の繁栄を支援するAIシステムの開発と研究を行っている。

パタラヌタポーンの研究成果は、Nature Machine Intelligence、The New England Journal of Medicine AI、ACM SIGCHI、ACM IUI、ACM SIGGRAPH、IEEE、NeurIPSなど、数多くの査読付き学術誌やカンファレンスで発表されている。彼の研究は国連の「AI for Good」フォーラムで取り上げられ、MIT Tech Review、ガーディアン、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、フォーブス、アトランティック、サイエンティフィック・アメリカン、ウォールストリート・ジャーナル、ナショナル・ジオグラフィックなど、数多くのメディアで特集されている。パタラヌタポーンの研究は、TIME誌の「2023年のベスト発明」の一つに選出され、2023年と2025年のFast Company誌の「世界を変えるアイデア」にも掲載されました。

パタラヌタポーンは、NASA、OpenAI、MIT J-WEL、KBTG、Bose、MQDC、NTTデータを含む複数の研究機関や企業からフェローシップや助成金を受賞している。また、スタンフォード大学医学部、ハーバード大学、マサチューセッツ総合病院ブリガム、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学アーバイン校、マイクロソフトリサーチ、OpenAI、NTTデータなど、学術界と産業界の研究者との共同研究も行っている。

彼のプロジェクトは、マサチューセッツ州のMITミュージアム、オーストラリアのクイーンズランド美術館で開催されたアジア太平洋トリエンナーレ(APT)、オーストラリアの西オーストラリア美術館、イタリアのMAXXI – 21世紀芸術国立博物館、タイのバンコクアートビエンナーレ、バンコクシティギャラリー、シンガポールのシンガポール国立博物館、 エセックス・ピーボディ博物館(アメリカ)、ロンドン・デザイン・フェスティバル(イギリス)、トランスメディアル・フェスティバル(ドイツ)、台湾国立科学教育センター(台湾)、アイディア・ミュージアム(アリゾナ)、メサ・アーツ・センター(アリゾナ)、オートデスク・ギャラリー(カリフォルニア)、SIGGRAPHアジア(東京)、アルス・エレクトロニカ(バーチャル)などで展示されている。また、2024年に初公開されたNetflixのSFアンソロジーシリーズ「Tomorrow and i」の共同クリエイター兼脚本家としても活躍している。

Kawita Vatanajyankur カウィータ・ヴァタナジャンクール

Kawita Vatanajyankur has gained international recognition since graduating with a BA in Fine Art from RMIT University in 2011. In 2015, she was a Finalist in the Jaguar Asia Pacific Tech Art Prize. Two years later, her work was included in Islands in the Stream in Venice, held alongside the 57th Venice Biennale, and she was selected to present at both the Asia Triennale of Performing Arts at Melbourne Arts Centre and the Asian Art Biennial in Taiwan.

In 2018, Vatanajyankur participated in the inaugural Bangkok Art Biennale, followed by her inclusion in Absurdity in Paradise at the Fridericianum Museum, Kassel. The following year, she presented her largest museum exhibition to date, Foul Play, at the Albright-Knox Art Gallery in New York. In 2021, her works featured in Collecting Entanglements and Embodied Histories at Maiiam Contemporary Art Museum (Chiang Mai) and Hamburger Bahnhof (Berlin), as well as in Balance at Hamburger Bahnhof. That year, she also joined the third Bangkok Art Biennale (Chaos and Calm) and exhibited in Fun Feminism at Kunstmuseum Basel (Switzerland) and The Uncanny World at the Museum of Contemporary Art Busan (Korea). In 2023, Vatanajyankur presented a solo booth with Nova Contemporary in the Discovery section of Art Basel Hong Kong. In 2024, she exhibited in The Spirits of Maritime Crossing, an official collateral exhibition of the Venice Biennale, and was among the selected artists for the 11th Asia Pacific Triennale (APT11) in Brisbane, Australia.

Vatanajyankur has exhibited extensively across Australia, Asia, Europe, and the United States. Her works are represented in major public collections, including the National Collection of Thailand, Queensland Gallery of Modern Art (QAGOMA), Singapore Art Museum, JUT Art Museum (Taiwan), M Woods Museum (China), Dunedin Public Art Gallery (New Zealand), Maiiam Contemporary Art Museum (Thailand), DIB Contemporary Art Museum (Thailand), and the Museum of Contemporary Art (MOCA, Thailand), as well as numerous university and private collections worldwide. She is represented by Nova Contemporary, Bangkok.

カウィータ・ヴァタナジャンクールは、2011年にRMIT大学で美術学士号を取得して以来、国際的な評価を受けている。2015年には、ジャガー・アジア太平洋テックアート賞の最終候補者に選出された。その2年後、彼女の作品は第57回ヴェネツィア・ビエンナーレと並行して開催された「Islands in the Stream in Venice」展に出品され、メルボルン・アーツ・センターで開催された「アジア・パフォーミング・アーツ・トリエンナーレ」と台湾の「アジア・アート・ビエンナーレ」の両方で展示された。

2018年、ヴァタナジャンクールは第1回バンコク・アート・ビエンナーレに参加し、その後、カッセルのフリデリツィアヌム美術館で開催された「Absurdity in Paradise」展にも参加。翌年、彼女はニューヨークのアルブライト・ノックス美術館で、これまでで一番大規模な展覧会「Foul Play」を開催した。2021年、彼女の作品はチェンマイのマイアム現代美術館とベルリンのハンブルク・バーンホーフで開催された「Collecting Entanglements and Embodied Histories」展、およびハンブルク・バーンホーフの「Balance」展に出品された。同年に、彼女は第3回バンコク・アート・ビエンナーレ(「カオスと静けさ」)に参加し、バーゼル美術館(スイス)での「ファン・フェミニズム」展と、釜山現代美術館(韓国)での「アンカニー・ワールド」展に出品。2023年、ヴァタナジャンクールはアート・バーゼル・香港の「ディスカバリー」セクションでノヴァ・コンテンポラリーと共同で個展ブースを展示。2024年には、ヴェネツィア・ビエンナーレの公式関連展「The Spirits of Maritime Crossing」に出展し、オーストラリア・ブリスベンで開催された第11回アジア太平洋トリエンナーレ(APT11)の選出アーティストの一人にも選ばれた。

ヴァタナジャンクールは、オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国で広く展覧会を開催してきた。彼女の作品は、タイ国立コレクション、クイーンズランド州立美術館 | 現代美術館(QAGOMA)、シンガポール美術館、台湾のJUT美術館、 M・ウッズ美術館(中国)、ダニーデン公立美術館(ニュージーランド)、マイアム現代美術館(タイ)、DIB現代美術館(タイ)、およびタイの現代美術館(MOCA)など、世界中の数多くの大学や個人コレクションにも収蔵されている。所属ギャラリーはバンコクのノヴァ・コンテンポラリー。

Abigail Bernal アビゲイル・バーナル

Abigail Bernal is Associate Curator, Asian Art at the Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art (QAGOMA). As part of the lead curatorial team for QAGOMA’s flagship exhibition, the Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, she has contributed to seven editions, developing major commissions and partnerships with artists and communities across Southeast, Central, and West Asia. Her practice explores the intersections of contemporary, customary, and vernacular art, with a focus on global Indigenous perspectives.

Selected exhibitions include Mindanao and the Sulu Archipelago: Roots and Currents (2024-25), I Can Spin Skies (2024), Unfinished Business: The Art of Gordon Bennett (2020), and Kalpa Vriksha: Indigenous and Contemporary Art of India (2015). She publishes across catalogues, journals, and online platforms, with recent texts in the Asia Pacific Art Papers, Art Republik Vietnam, and The Asian Arts Society of Australia (TAASA) Review. Upcoming exhibitions include APT12 and The God of Small Things: Faith and Popular Culture.

アビゲイル・バーナルは、クイーンズランド州立美術館 | 現代美術館(QAGOMA)のアジア美術部門のアソシエイト・キュレーターです。QAGOMAのフラッグシップ展覧会である「アジア太平洋現代美術トリエンナーレ」の主要キュレーターチームの一員として、彼女は第7回の開催に参画し、東南アジア、中央アジア、西アジアのアーティストやコミュニティとの主要な委嘱作品やパートナーシップの構築に貢献してきた。彼女の研究は、現代美術、伝統的美術、民衆美術、民藝の交差点を探求し、グローバルな先住民の視点に焦点を当てている。

主な展覧会には、『ミンダナオとスールー諸島:ルーツと潮流』(2024-25年)、『I Can Spin Skies』(2024年)、『未完の事業:ゴードン・ベネットの芸術』(2020年)、『カルパ・ブリクシャ:インドの先住民と現代美術 (2015)などがある。彼女はカタログ、ジャーナル、オンラインプラットフォームで執筆しており、最近の著作には『アジア太平洋アート・ペーパーズ』、『アート・リパブリック・ベトナム』、『オーストラリア・アジア芸術協会(TAASA)レビュー』がある。今後の展覧会には『APT12』と『小さなものの神:信仰とポピュラー文化』が含まれる。

Agung Hujatnika アグン・ウジャニカ

Dr. Agung Hujatnika, a.k.a Agung Hujatnikajennong, is a freelance curator and lecturer at the Faculty of Art and Design, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia. His research interest spans around curatorial practice, new media and Indonesian contemporary art. Amongst other exhibitions he has curated are ‘Fluid Zones’, Jakarta Biennale ARENA (2009); ‘Exquisite Corpse’, Bandung Pavilion for Shanghai Biennale (2012); ‘Not a Dead End’, Jogja Biennale – Equator #2 (2013); ‘1001 Martian Homes’ for Indonesian Pavilion at Venice Biennale (2017), and; ‘Art Turns. World Turns’, at Museum MACAN, Jakarta (2017).

He was the initiator and artistic director of INSTRUMENTA International Media Art Festival in Jakarta (2018-1019). His latest curatorial projects include a triplet editions for ‘ARTJOG | arts-in-common’, a series of thematic exhibitions focusing on the ideas of space, time and consciousness (2019-2022). Since 2022, Agung has convened and run Open Arms, a series of activities dedicated to strengthening disability inclusion in Indonesian art. His book, ‘Kurasi dan Kuasa’, on curatorial practice and power relations in the Indonesian art world was published by the Jakarta Art Council (2015).

アグン・ウジャニカ博士(別名アグン・ウジャニカジェノン)は、インドネシア・バンドン工科大学芸術デザイン学部でフリーランスのキュレーター兼講師を務めている。彼の研究分野は、キュレーション実践、ニューメディア、インドネシアの現代美術に及んでいる。

彼がキュレーションを手掛けた展覧会には『Fluid Zones』(ジャカルタ・ビエンナーレ・アリーナ、2009年)、 『エクスクイジット・コープス』(上海ビエンナーレ・バンドン・パビリオン、2012年)、『ノット・ア・デッド・エンド』(ジョグジャ・ビエンナーレ – エクイーター #2、2013年)、『1001マーティアン・ホームズ』(ベネチア・ビエンナーレ・インドネシア・パビリオン、2017年)、『アート・ターンズ、ワールド・ターンズ』(ミュージアム・マカン、2017年)等がある。

彼はジャカルタで開催されたINSTRUMENTA国際メディアアートフェスティバル(2018-2019年)の発起人兼芸術監督を務めた。近年のキュレーションプロジェクトには、『ARTJOG | arts-in-common』の3部作展覧会が含まれ、「空間・時間・意識」の概念に焦点を当てたテーマ展シリーズ(2019-2022年)がある。2022年以降、アグンはインドネシアの芸術における障がい者の包含を強化する活動シリーズ「Open Arms」を企画・運営している。彼の著書『Kurasi dan Kuasa』(インドネシアの芸術界におけるキュレーション実践と権力関係に関する書籍)は、ジャカルタ芸術評議会から出版された(2015年)。

Irene Agrivina イレーネ・アグリヴィナ

Full name : Irene Agrivina Widyaningrum [1976]

URL : http://honf.org

Resume/CV : http://bit.ly/IRENEAGRIVINARESUME

Portfolio : http://bit.ly/portfolioireneagrivina

Irene Agrivina is a technologist, artist, curator, educator, and advocate for open systems based in Indonesia. She is a founding member and current director of the House of Natural Fiber (HONF), an arts, science, and technology laboratory established in Yogyakarta in 1998 during the social and political unrest against Suharto’s authoritarian regime. In 2013, she co-established XXLab, an all-female collective dedicated to arts, science, and open technology, whose initiative SOYA C(O)U(L)TURE received the [the next idea] voestalpine Art and Technology Grant from Ars Electronica in 2015. Her works have been presented worldwide, and she frequently gives workshops on DIY (Do-It-Yourself) and DIWO (Do-It-With-Others) culture, promoting collaboration and open knowledge sharing. She has also served as a mentor for CAREC (Cultural & Artistic Responses to Environmental Change), a programme by the Prince Claus Fund. In 2019, she was recognised by Asialink as one of six pioneering women from Southeast Asia and Australia, highlighting her role as a leader at the intersection of art, technology, and social change.

イレーネ・アグリヴィナは、インドネシアを拠点とする技術者、アーティスト、キュレーター、教育者、オープンシステムの提唱者である。彼女は、1998年にスハルトの独裁政権に対する社会・政治的混乱の最中にジョグジャカルタに設立された芸術・科学・技術の研究施設「ハウス・オブ・ナチュラル・ファイバー(HONF)」の創設メンバー、現ディレクターである。

2013年に、彼女は芸術・科学・オープンテクノロジーに特化した女性だけの集団「XXLab」を共同設立し、同集団のイニシアチブ「SOYA C(O)U(L)TURE」は、2015年にアルス・エレクトロニカから「[the next idea] voestalpineアートとテクノロジー賞」を受賞。彼女の作品は世界中で展示されており、DIY(Do-It-Yourself)とDIWO(Do-It-With-Others)文化に関するワークショップを頻繁に開催し、協働とオープンな知識共有を促進している。また、プリンス・クラウス基金のプログラムであるCAREC(環境変化への文化的・芸術的応答)のメンターとしても活動する。2019年、アグリヴィナはAsialinkにより、東南アジアとオーストラリアの6人の先駆的な女性の一人として選出され、アート・テクノロジー・社会変革を横断的に担うリーダーとしての役割に光が当てられた。

Jeffi Manzani ジェフィ・マンザニ

Jeffi Manzani is a Bandung based new media artist since 2017. Jeffi Manzani specifically digs deep into the realm of the internet and the gamification which include the broad spectrum of the art and gaming world. As an experimentation approach, Jeffi Manzani aims to open up new territories within the grey area between art and design, tradition and novelty, as well as the interdisciplinary approach of the new media art.

His work explores the despair and disappointment of growing up in a so-called developing country that feels like it’s regressing. In response, Jeffi Manzani imagines new digital realms or virtual worlds offering escape, opportunity, and the potential to rebuild life beyond physical limitations. Inspired by Stelarc’s exploration of the post-humanist body particularly his Split Body, Fractal Flesh, and Phantom Flesh projects. He approaches the internet not only as a nervous system for alternative existence but also as my aesthetic draws from gamification and post-humanist thought, envisioning bodies extended through in-game items, fragmented gaming scenes, and disfiguring game or toy characters.

Currently, his ongoing research investigates how we might infuse digital beings with soul, spirit, or DNA—using the internet as both infrastructure and lifeblood. He questions whether our own biology, even our blood, could one day be translated into algorithmic form, enabling new modes of existence beyond the flesh.

ジェフィ・マンザニは、2017年からバンドンを拠点とするニューメディアアーティスト。インターネットとゲーミフィケーションの領域を深く掘り下げ、アートとゲームの世界の広範なスペクトラムを扱っている。実験的なアプローチとして、ジェフィ・マンザニはアートとデザイン、伝統と新しさの間のグレーゾーンにおいて新たな領域を開拓し、ニューメディアアートの多分野連携的なアプローチを追求している。

彼の作品は、時に後退していると感じることもある、いわゆる発展途上国で成長する中で感じる絶望と失望を題材にしている。その状況への反応として、ジェフィ・マンザニは物理的な制限を超え人生の再構築の可能性を秘めた、新たなデジタル領域やバーチャルワールドを想像する。ステラークのポストヒューマニスト的身体の探求、特に「スプリット・ボディ」「フラクタル・フラッシュ」「ファントム・フラッシュ」プロジェクトからインスパイアされている。インターネットを代替的な存在の神経系としてだけでなく、ゲーム化とポストヒューマニスト思想からインスパイアされた美学を通じて、ゲーム内のアイテム、断片化されたゲームシーン、変形したゲームや玩具のキャラクターを通じて身体を拡張するビジョンを描いている。

彼の現行の研究は、インターネットをインフラストラクチャかつ生命として活用し、デジタル存在に魂、精神、またはDNAを注入する方法の探求だ。彼は私たちの生体、あるいは血液さえも、アルゴリズム形式に翻訳される可能性を問い、肉体を越えた新たな存在形態を可能にするかどうかを考察している。

THE STELARC-INSPIRED!!

パフォーマンス 21:00-21:45

Performance Artist:

Shin Hanagata, Goki Muramoto (On-site)

Performance : 21:00-21:45 JST

Shin Hanagata 花形槙

.

.

Photo by Takuto Ohta

Born in Tokyo in 1995. Works in the fields of performance, media art, and contemporary art. In a technologically accelerating capitalist society, under the reality where being “self” and being “human” becomes increasingly unstable, he focuses on technologies that transform the relationship between body and world, such as communication systems, wearable devices, and prosthetics, attempting to present “new forms of humanity” in contemporary society. Major exhibitions include “CHIMERIA” (WHITEHOUSE, Tokyo, 2025), “MOT Annual 2023” (Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo, 2023), and “Taipei Arts Festival 2023” (Taipei Performing Arts Center, Taipei, 2023).

1995年東京都生まれ。パフォーマンス、メディアアート、現代美術などの領域で活動。テクノロジカルに加速する資本主義社会において「私」であること、「人間」であることが揺らぐリアリティのもと、通信システム、ウェアラブルデバイス、義肢装具といった身体と世界とを関係づけるテクノロジーに着目し、現代における〈人間性の捻転〉を試みる。主な発表に「技術的嵌合地帯-CHIMERIA」(WHITEHOUSE, 東京, 2025)、「MOTアニュアル2023」(東京都現代美術館, 東京, 2023)、「Taipei Arts Festival」(Taipei Performing Arts Center, 台北, 2023)など。

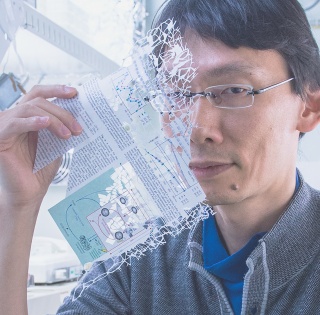

Goki Muramoto 村本剛毅

https://www.goki-muramoto.com/

Artist. Born in Yamaguchi in 1999, Japan. Lives and works in Tokyo.

He explores “mediation,” encompassing perception, communication, and movement through the process of inventing and sculpting their original”mediation.” Major works include Imagraph, a medium that projects video onto closed eyelids; Lived Montage, a pair of glasses that allows us to share our vision when we share the object of our consciousness; and Media of Langue, a dictionary-sculpture that depicts a chain of word translations. Solo exhibitions include Beautiful Medium (parcel, NEORT++, Tokyo, 2025), and his work has been presented in exhibitions across Japan and abroad. He defines ‘Medium-Art’ as treating the medium itself—open to content—as the artwork, and explores its theoretical and genealogical dimensions.

アーティスト。1999年、山口生まれ、東京を拠点に活動。

独自の「媒体」を発明・彫刻する実践を通じて、知覚やコミュニケーション、移動を含む「媒介」について探求している。主な作品は、閉じた瞼に映画を投影する光学装置《Imagraph》series、意識する対象を他者と共有するときに視界も共有する眼鏡《Lived Montage》series、単語翻訳の連鎖を地図にした辞書/彫刻《Media of Langue》など。主な個展に「Beautiful Medium(parcel, neort++, Tokyo, 2025)」現在東京大学学際情報学府博士課程に所属。日本学術振興会特別研究員(DC1)。制作と並行して、内容に開かれた媒体そのものを芸術作品とする実践を「メディウムアート/Medium-Art」と名づけ、その理論的背景と系譜をリサーチしている。現在東京大学学際情報学府博士課程に所属。日本学術振興会特別研究員(DC1)。

——————-

《お申し込み時の個人情報の取り扱いについて》

本ラボでは、 個人情報保護法に準拠した個人情報保護規程により皆様の個人情報保護に努めています。下記の事項をお読みになり、 ご同意いただいた上で個人情報の送信をお願いいたします。

・個人情報の利用目的

取得する個人情報は、本ラボに関するご案内・ご連絡、 イヴェントの参加登録、 及び主催者・運営会社(Living Together Co.) からの情報提供のために利用します。

・個人情報の第三者提供

本フォームから取得する個人情報を第三者に提供することはありま せん。

以上

<Handling of Personal Information on Registration>

This lab is committed to protecting your personal information in accordance with the Personal Information Protection Law in Japan. Please read the following items carefully before submitting your personal information.

– Purpose of use of personal information

Personal information will be used for the purpose of providing information and communication regarding the event, registration for the lab news & booklet, and information from the organizer as well as the operating company, Living Together Co.

– Provision of Personal Information to Third Parties

We will not provide personal information obtained from this form to any third party.

——————-